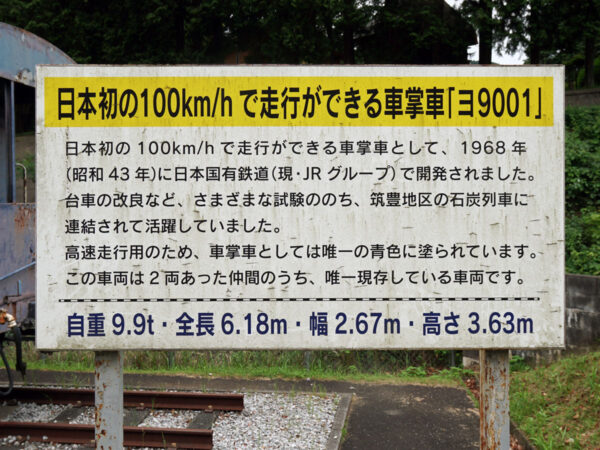

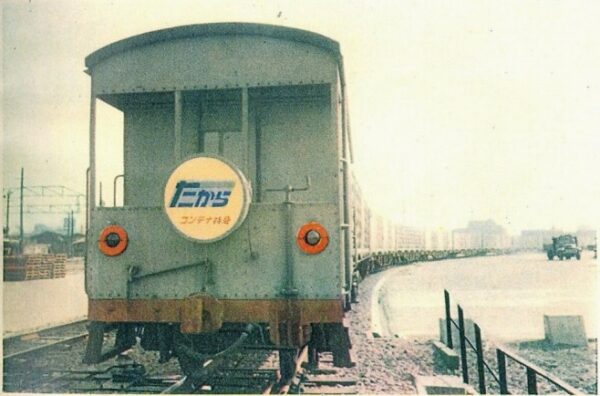

奇跡の現存!? 幻の「めっちゃ速い“車掌車”」とは? 製造2両のみ 露と消えた「高速貨物列車」構想の“走る執務室”

読み込み中...

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像

拡大画像