大幅遅れの北海道新幹線「札幌開業」 その影響は全国に波及? 道内だけじゃない「振り回される」お金と計画

北海道新幹線の新函館北斗~札幌間の建設工事が続いています。当初2035年度とされていた開業予定はその後二転三転しており見通しは不透明ですが、周囲への影響は甚大です。並行在来線だけでなく、ほかの整備新幹線も影響しそうです。

開業が遅れるとどうなる?

北海道新幹線の札幌開業が見通せません。新函館北斗~札幌間が着工した2012年時点では開業目標を2035年度としていましたが、2015年に政府・与党の申合せで5年前倒し、2030年度に変更されました。

しかし建設主体の鉄道・運輸機構は2024年8月、「複数のトンネルにおいて、掘削前のトンネル発生土受入地確保の難航や掘削開始後の予期せぬ巨大な岩塊の出現、想定を上回る地質不良など」が発生して工期が3~4年遅延しているとして、2030年度末の開業は極めて困難と表明しました。

国土交通省の「北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の整備に関する有識者会議」が現在、技術的課題などを整理、検討しており、3月に開業時期の見通しが示される予定です。ただ北海道新聞は「国土交通省が2038年度の開業を軸に検討」と報じており、数年単位ではなく、当初の「2035年度」を超えることは必至とみられています。

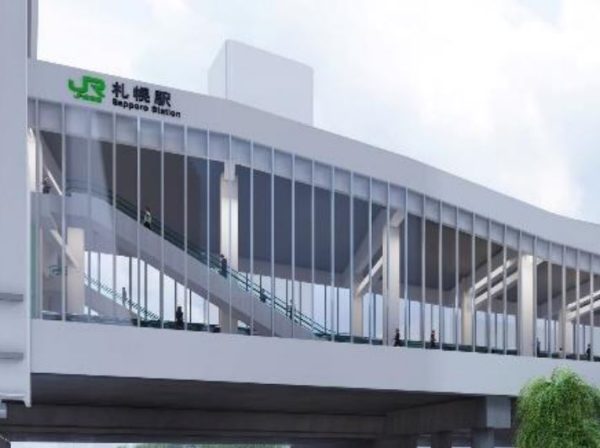

札幌開業の大幅遅延は既存の計画に甚大な影響を及ぼします。営業主体のJR北海道は現在、2031年度の「経営自立」に向けて経営再建を進めていますが、その前提となるのが札幌開業でした。新函館北斗止まりの北海道新幹線は年間約88億円(2023年度)の赤字を生んでいますが、札幌開業後は長距離利用者が増加するため、大きな収益源となることが期待されています。

また、開業により経営分離される函館本線は、函館~長万部~小樽間で年間約76億円(同)の赤字であり、あわせて連結営業赤字約500億円(同)の4分の1が解消される見込みでした。JR北海道の経営再建計画が根底から覆れば、国からの支援を継続する必要が出てくるかもしれません。

並行在来線の議論にも影響がありそうです。現在、函館本線の小樽~長万部間は廃止バス転換、長万部~函館間は貨物専用線として存続させる方向で議論が進んでいますが、これらは2030年頃の開業を前提とした構想です。

しかし北海道では人口減少が加速しており、2020年の人口約523万人との比較で2040年は17%減の約432万人、2050年は27%減の約382万人まで減少する見込みです。都市部も例外ではなく、札幌市は2040年こそ同5%減にとどまりますが、2050年には12%減、函館市は2040年に同27%減、2050年は同40%。このように計画が10年近く遅れれば経営環境は全く変わってしまうのです。

コメント