道路標識に「東京」「千葉」はあるのに、「神奈川」「埼玉」がないのはなぜでしょうか? 実は知れば納得の「道路標識の地名の仕組み」とは

一般道を走っていると、案内標識で「東京 〇km」と書かれているケースがあります。また、「千葉」と書かれた標識も多く存在します。その一方で「神奈川 〇km」あるいは「埼玉 〇km」といった表示はなぜか見かけません。どうしてでしょうか。

実際の案内標識の地名はどう選ばれているの?

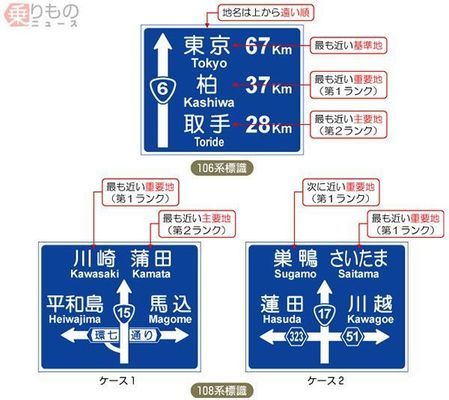

広域に移動する人が多く利用する主要幹線道路では、表示地名も広域的なものが重視され、最もローカルな一般地は表示されません。たとえば主要幹線道路である国道6号の「方向及び距離」標識で、上から「東京 67km」「柏 37km」「取手 28km」と並んでいるものは、基準地、重要地、主要地の順で、それぞれ現位置から最も近い場所が書かれています。

一方、より短距離を移動する人が多くなる幹線道路や補助幹線道路では、場所に応じて主要地や一般地を重視する標識もあるとのことです。

では冒頭の「神奈川 〇km」「埼玉 〇km」を見かけないのはなぜでしょうか。ひとつには、神奈川県と埼玉県に、基準地が設定されていないことが挙げられます。

基準地は「青森」や「仙台」など、おおむね都道府県でひとつ(北海道などは複数)設定されていますが、神奈川、千葉、埼玉の3県には基準地の設定がありません。というのも、これら3県はより多くの人が目指すであろう「東京」を示した方がわかりやすいという理由からです。

しかし「千葉」は「柏」「木更津」等と同格で地名(市名)として重要地となっているので、ここだけは道路標識で日常的に見かけることができます。

一方で、神奈川県と埼玉県には「神奈川」「埼玉」という自治体名もないためか、この2つは重要地にも主要地にもなっていません。なお、神奈川県の重要地は「横浜」「川崎」「小田原」など6か所、埼玉県のは「さいたま」「春日部」「川越」など8か所が設定されています。

「東京」は、アバウト過ぎるから改善を望む。

日本橋(国道1号)でええやん。小学生でもわかるぞ。