実現は難しい!? イスラエル「次世代戦闘機プロジェクト」パートナー探しのリミットが目前に 暗礁に乗り上げそうなワケ

イスラエルメディアの報道によれば、同国は2028年を目途に「次世代ステルス戦闘機」開発構想を掲げているといいます。イスラエル空軍にはすでにF-35が配備されていますが、なぜ独自の戦闘機が必要なのでしょうか。

前例あります イスラエル独自の戦闘機開発プロジェクト

イスラエルもまた、技術的・資金的な現実を鑑みれば、いずれ国際的なパートナーを求めざるを得ない可能性があります。しかし、そこに政治的な壁がそびえます。イスラエルと協働することは、ガザをめぐる軍事行動やパレスチナ問題を含む国際的批判の矢面に立つことを意味するからです。

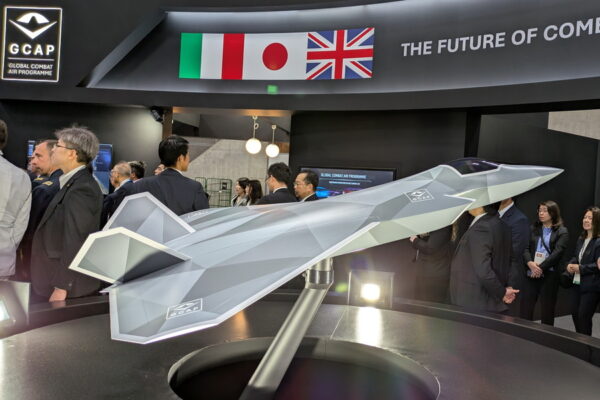

潜在的なパートナーとして日本の名も挙がっています。日本はイギリス・イタリアとともにGCAPを推進し、2035年前後の実用化を目指しています。技術面で見れば、イスラエルの電子戦システムやセンサー技術はGCAPの中核アビオニクスと高い親和性を持ちうるかもしれません。イスラエルとの協力は、理論的には「戦術の融合」を生む可能性があります。

しかし現実には、日本政府がイスラエルと防衛協力を結ぶことは極めて難しいと言えるでしょう。中東諸国との関係や国際世論を勘案すれば、政治的リスクはあまりに高く、実現の可能性は低いと言わざるを得ません。

ステルス戦闘機という極めて資金集約的で技術的に複雑な領域では、その孤立的な立ち位置こそが最大の足かせとなる可能性がかなり高いです。世界が「協調による航空戦力開発」の時代へと移行するなかで、イスラエルが単独で道を切り拓けるのか。その分水嶺が、2028年という年限の先に見え始めています。

イスラエルは、かつて独自の戦闘機開発に挑んだ歴史を持っています。フランス製「ミラージュV」を基にした「ネシェル」、そして発展型の「クフィル」を実用化し、さらに第4世代機として「ラビ」の試作・飛行試験まで行いました。しかしアメリカとの協力構造が強まる中で「ラビ」計画は中止され、その夢は途絶しています。

40年の時を経て、イスラエルは再び「自国設計の翼」を追い求めようとしているのかもしれません。今度こそ、孤立がもたらす創造力が、再び新たな果実を実らせることができるのか、その答えは、同国が次にどの国と手を結ぶか、あるいは誰とも結ばないかにかかっています。

Writer: 関 賢太郎(航空軍事評論家)

1981年生まれ。航空軍事記者、写真家。航空専門誌などにて活躍中であると同時に世界の航空事情を取材し、自身のウェブサイト「MASDF」(http://www.masdf.com/)でその成果を発表している。著書に『JASDF F-2』など10冊以上。

コメント