関越道の猛烈渋滞の終わりで「でっかい橋」を架けていたのですが… これが“渋滞撲滅のカギ”どういうことなのか?

ゴールデンウイークも猛烈な渋滞が予測されている「関越道」ですが、その渋滞が変化しています。そして、「渋滞が撲滅される日」も、目に見える形で近づいているようです。

渋滞やっと抜けた!「なにあの橋?」

東京と埼玉、群馬、新潟を結ぶ「関越道」は、毎週末のように渋滞が発生していますが、2025年ゴールデンウイークは最大40kmという猛烈な渋滞が予測されています。ただ、その様相が年末年始期間と比べても、ちょっと変化しています。

元来、関越道の大渋滞は、上り線も下り線も「高坂SA付近」を先頭としていました。下り勾配と上り勾配が切り替わる「サグ」があり、速度が低下するからです。

しかし2025年3月以降、上り線については先頭の場所が変わり、少し先の「坂戸西スマートIC付近」という表現となっています。

これは、3月に高坂SA付近の「付加車線」が完成し、部分的ですが上下線とも片側3車線から4車線に増えたためです。付加車線はボトルネックとなる部分に施工することで、交通容量をアップさせ、渋滞を起こしにくくする効果があります。

でも、なぜ渋滞の先頭が、その付加車線区間を越えたところになったのでしょうか。「通常は付加車線の“手前”じゃないんですか?」とNEXCO東日本関東支社に尋ねると、次のような回答が。

「渋滞対策によりボトルネックの交通容量が高くなると、次に交通容量の低かった場所が渋滞するようになります。今回の関越道(上り)『高坂SA付近』の例では、付加車線が供用したことで交通容量が改善したため、次の弱点である下流側の『坂戸西スマートIC付近』で渋滞が発生するようになりました。こういった現象を『渋滞の先送り現象』と言います」

ちなみに、この逆で上流側に渋滞が移ることを「渋滞の潮溜まり現象」と言うのだそうです。

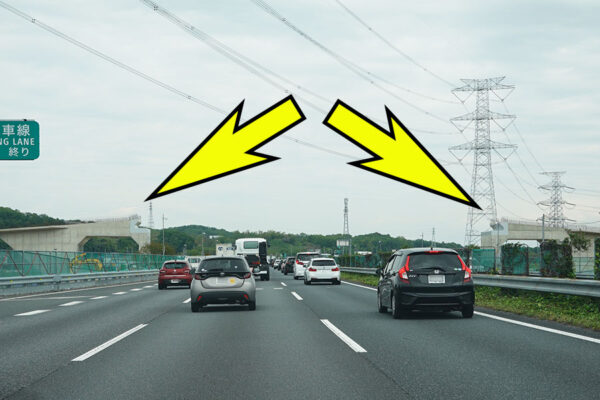

それはさておき、実際にGW前の週末に上り線の渋滞を走ってみると、付加車線が始まる高坂SA付近では一時的に流れがよくなるものの、その先、付加車線が終わるとまた詰まり、坂戸西スマートIC付近の手前で再び付加車線が始まると流れだしました。この高坂-坂戸西間の付加車線がいったん終わる箇所が、渋滞の先頭になっていることがわかります。

現在、その欠けた付加車線をつなげる工事も進められていますが、そこでなんといっても目立つのが、道路の両側に建設された橋台です。まもなく、関越道をまたぐ大きな橋が架かりそうなのです。

あの辺りを走行すると、10年15年前に比べて左右に物流の拠点と為る建物が多く建てられました。

今迄、其処を利用して来た方々の他に、新たに建設をした建物に品物を輸送(搬出入)するトラックや、建物や近辺で仕事をする方々の車両が増える分、キャパの増強が必要に為る理由ですね。

建設作業員の方々、また走行する方々、安全第一に。