戦争終わったはずじゃ!? ソ連潜水艦による一週間後の惨劇「三船殉難事件」1700人余が犠牲 でも日露両政府は認めず 何故?【後編】

8月15日は「終戦の日」と呼ばれるため、この日をもって戦争が終わったと思われがちです。しかし、南樺太ではその後も戦闘は続き、しかも北海道の沖合では民間船が沈められ、多数の犠牲者が出ていました。

泰東丸の沈没

日本では一般的に1945年8月15日、すなわち「終戦の日」に戦争が終わったと思われがちです。

しかし、実は15日以降もいくつかの場所では戦闘が起きていました。なかでも当時日本領であった南樺太では、上陸してきたソ連軍に対し、沖縄と同じような住民を巻き込んだ地上戦が繰り広げられました。

その中で大きな悲劇として記憶されているのが、避難民を乗せ南樺太から北海道へと向かっていた緊急疎開船の「小笠原丸」「第二号新興丸」「泰東丸」の3隻が8月22日に相次いで潜水艦による攻撃を受け、2隻が沈没、1隻が大破して1700人以上もの犠牲者が出た「三船殉難事件」です。今回はその後編について記します。

「泰東丸」が大量の米とともに800名近い乗員乗客を乗せて南樺太の大泊を出港したのは、8月21日の午後11時ごろです。同船は小樽を目指して北海道の沖合を南下しましたが、その途中、先に遭難した船のものと思われる浮遊物や遺体が確認されたため、攻撃を警戒しながら慎重に航行を続けました。

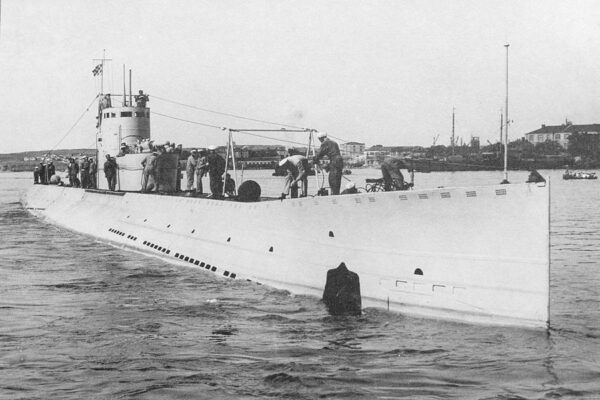

夜が明けた22日の午前10時前、留萌の西方25kmの海上で、泰東丸は浮上してきた潜水艦から砲撃を受けます。泰東丸にも機銃が設けられており、取り扱うことのできる陸軍の警備兵が乗り組んでいましたが、わざわざ浮上しての砲撃だったため、停船を命ずる警告射撃だと受け取った乗組員は、ありあわせの布で抵抗する意思がないことを示す白旗を掲げました。

しかし、潜水艦からの砲撃や機銃掃射はやむことがありません。攻撃から20分ほどが経過したところで、機関部へ砲弾が命中しました。これが致命傷となり、泰東丸は沈没したのです。

その後、偶然その海域を通りがかった機雷敷設艇「石埼」と特設敷設艦「高栄丸」、そしてその護衛艦2隻により、漂流する乗員乗客の救出が行われました。夕方には地元の漁船も遭難者の捜索と救助に加わりましたが、乗員乗客780名のうち667名が死亡したといわれています。

コメント