戦争終わったはずじゃ!? ソ連潜水艦による一週間後の惨劇「三船殉難事件」1700人余が犠牲 でも日露両政府は認めず 何故?【後編】

8月15日は「終戦の日」と呼ばれるため、この日をもって戦争が終わったと思われがちです。しかし、南樺太ではその後も戦闘は続き、しかも北海道の沖合では民間船が沈められ、多数の犠牲者が出ていました。

留萌など各地に残る慰霊碑

なお、南樺太を巡る戦いですが、1945(昭和20)年8月22日に第5方面軍司令部よりこれまでの死守命令に変えて、8月19日に大本営から受け取っていた停戦交渉と武器引渡しの許可が南樺太の第88師団に伝えられます。これを受け22日昼過ぎ、ソ連軍と第88師団との間で停戦交渉が成立しました。

停戦成立後に進駐したソ連軍は、日本人とその財産が引き上げられるのを阻止するため、23日に島外への移動を禁止します。24日には樺太の行政を司る樺太庁が所在する豊原もソ連の占領下となり、翌25日にはソ連軍が大泊に上陸したことで、ソ連の南樺太占領は完了しました。

こうして見てみると、三船殉難事件は、停戦が成立するわずか半日前に相次いで起こった悲劇だったといえるでしょう。

2025年現在、留萌市の黄金岬には三船殉難事件の犠牲者を慰霊する「樺太引揚三船殉難 平和の碑」があります。もともとは1962年、寄付金をもとにして市街地を望む千望台に建立され、毎年夏に遺族や関係者によって慰霊祭が営まれていましたが、碑の老朽化や慰霊祭参加者の高齢化もあり、1994年にいったん解体され、1995年に再建。そして2010年に現在地へと移設されています。

また、留萌市の北隣にある小平町鬼鹿(道の駅 おびら鰊番屋向かい)には「三船殉難慰霊之碑」が、1975年に建立されています。道の駅に併設された小平町郷土資料館には、1982年と1983年の潜水調査で引き揚げられた泰東丸の遺品が展示されています。

さらにその北、苫前町の苫前港を望む丘の上にも、1975年に「樺太三船慰霊之碑」が建立されています。

小笠原丸の生存者や犠牲者の遺体、遺品が漂着した増毛町では、海を望む町営墓地の一角に1950年に建立された「小笠原丸殉難之碑」と、1952年に建立された「小笠原丸遭難者殉難之碑」が並んでおり、毎年8月22日には慰霊祭を行っています。増毛町では80年の節目を迎えた今年(2025年)、慰霊祭に合わせて新たな慰霊碑も建立されました。

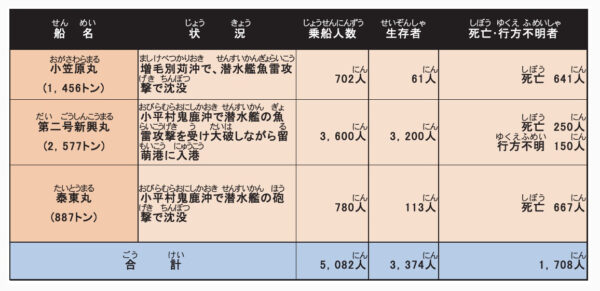

事件の犠牲者は1700人あまりとされていますが、緊急疎開という性格上、正式な形での乗船名簿が作られておらず、乗船した避難民の総数が把握されていないことに加え、遺体が収容されなかった行方不明者も多く出ているため、正確な犠牲者数は不明のままです。

とはいえ、1945(昭和20)年8月15日以降も地上戦があり、留萌沖で多くの避難民が命を落としたことは事実。他の犠牲者とともに北の海に散った多くの尊い命のことも忘れないよう語り続けましょう。

Writer: 咲村珠樹(ライター・カメラマン)

ゲーム誌の編集を経て独立。航空宇宙、鉄道、ミリタリーを中心としつつ、近代建築、民俗学(宮崎民俗学会員)、アニメの分野でも活動する。2019年にシリーズが終了したレッドブル・エアレースでは公式ガイドブックを担当し、競技面をはじめ機体構造の考察など、造詣の深さにおいては日本屈指。

コメント