“全顔フル整形”しても人気は戻らず… 不遇の「シルビア」6代目 モデルチェンジ何が駄目だった?

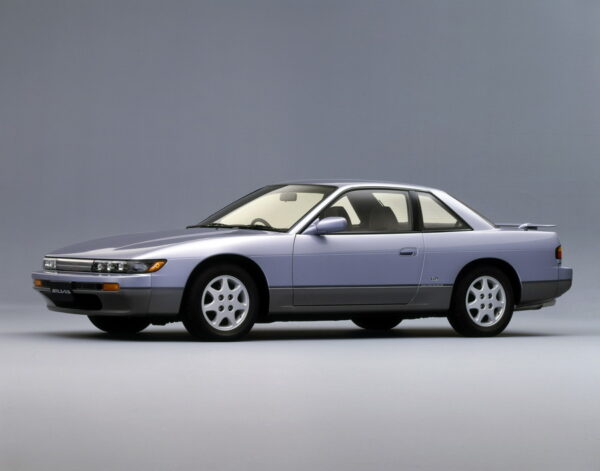

1993年に登場したS14型シルビアは、大人気だった先代型の陰に隠れた“不遇のモデル”として知られています。その原因は何だったのでしょうか。

それでもカッコよければ救いがあったが…

それでも、スペシャルティカーのキモである見た目が魅力的なら、救いもあったことでしょう。しかしS14型のスタイリングは、残念ながらS13型のそれに到底及ばない完成度でした。直線基調ながら随所に細かく曲線を盛り込み、優雅で女性的なフォルムだったS13型に対し、S14型はボディの肥大化によってプロポーションが微妙に崩れ、肉付きが良すぎる締まりのないスタイリングになってしまったのです。

結果、S14シルビアの販売成績は低迷し、S13型の姉妹車で、シルビアのモデルチェンジ後も継続販売されていた「180SX」にも破れるような状況に。あまりの不人気ぶりに狼狽した日産は、1996年6月にシルビアのマイナーチェンジを敢行し、フロントマスクを全面的に変える決断を下します。

S14シルビアのフロントフェイスは、“タレ目”のヘッドライトが柔和な表情だった従来型から、“ツリ目”ライトの攻撃的なデザインへと大胆にチェンジ。合わせてリアには角ばった形状のスポイラーを備えるなど、一気にスポーティなルックスへと大変身しました。

ところがこのマイナーチェンジにより、S14シルビアは丸みを帯びたフォルムに対し、直線基調のフロントマスクという、なんとも整合性のないアンバランスなスタイリングになったのです。走り屋好みのアグレッシブなルックスにすることで、確かに販売成績はわずかに回復しましたが、つまるところはニッチな需要を囲い込んだだけとも言え、幅広いユーザーの支持を集めるには至りませんでした。

結局、S14型以降、シルビアが再浮上することはありませんでした。日産は最後まで、なぜS13型が多くのユーザーから支持されたのか理解できなかったのでしょう。空前のバブル景気に浮かれて過度な贅沢志向に走り、本来は無視すべき指摘まで受け入れてしまった結果、S14シルビアはS13シルビアが持っていた独自の魅力と人気まで失ってしまったのです。

まさに「角を矯めて牛を殺す」ということわざの通りで、S14シルビアの失敗は日本の企業にありがちな「顧客第一主義」を履き違えた典型例と言えるのではないでしょうか。ユーザーや上層部の声を重んじる日本メーカーならではの「至れり尽くせり」な開発体制は、時としてまったく的外れな声まで拾い上げてしまいます。開発者がこうした的外れな指摘まで受け入れると、本来の魅力や独自性まで損なうことになるのです。

「数字やデータは嘘をつかない」とはよく言われますが、データを解析し、意味を与えるのは人間です。自動車開発をはじめ、モノづくりにおいて信念や哲学、思慮深さを持つことは、数字やデータに振り回されて失敗しないためにも重要な資質と言えるでしょう。

Writer: 山崎 龍(乗り物系ライター)

「自動車やクルマを中心にした乗り物系ライター。愛車は1967年型アルファロメオ1300GTジュニア、2010年型フィアット500PINK!、モト・グッツィV11スポーツ、ヤマハ・グランドマジェスティ250、スズキGN125H、ホンダ・スーパーカブ110「天気の子」。著書は「萌えだらけの車選び」「最強! 連合艦隊オールスターズ」「『世界の銃』完全読本」ほか」に

コメント