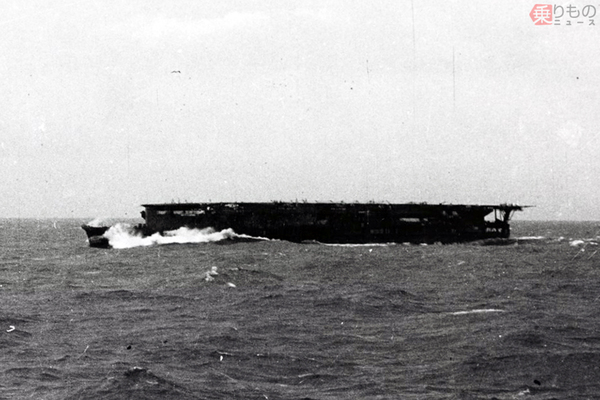

建造中に搭載機が1.5倍増!? 「違法建築っぽい空母」なぜ生まれた? 軍縮条約に翻弄された孤高の小型空母

ワシントン海軍軍縮条約で、空母建造が約8万トンまでに制限された旧日本海軍は、条約制限外である1万トン以下の空母を充実させようと、空母「龍驤」の建造を開始します。その後も、軍縮条約に翻弄された「龍驤」とはどのような空母だったのでしょうか。

最初は水上機母艦の代替艦として計画

1922(大正11)年は、旧日本海軍にとって転機の年でした。この年は、初めての軍縮条約である「ワシントン海軍軍縮条約」が締結されたり、日本最初の航空母艦(空母)「鳳翔」が就役したりしました。

「ワシントン海軍軍縮条約」は、日本の空母建造に多大な影響を与えました。最適な空母の大きさすら見出せていない時代だったにもかかわらず、軍縮条約によって破棄することが決まった戦艦・巡洋戦艦を空母に改装することになったのです。例えば日本の「赤城」「加賀」や、アメリカの「サラトガ」などが対象でした。その一方で、ワシントン海軍軍縮条約では、「鳳翔」のような基準排水量1万トン以下の空母は、保有枠に含まれないという規定がありました。

日本の空母保有枠は8万1000トンまでで、改装した「赤城」「加賀」だけで半分以上の5万3800トンを使ってしまいます。そのため、保有枠に含まれない1万トン以下の小型空母は魅力的でした。そして、1927(昭和2)年に老朽化した水上機母艦「若宮」の代艦という名目で「龍驤」(りゅうじょう)の計画を始動。水上機母艦の代艦であるため、水上機の運用能力も求められました。

この空母は排水量9800トン、搭載機24機で計画され、1932(昭和7)年の完成を目指していました。船体は青葉型重巡洋艦に準じたもので、そこに当時最新だった高雄型重巡洋艦の機関の半分を搭載し、速力30ノット(55.6km/h)の高速を発揮する予定でした。

しかし、1930(昭和5)年のロンドン海軍軍縮条約が、建造中の「龍驤」の運命を大きく変えます。新条約では1万トン以下の空母も、保有枠に含むと規定されたからです。保有枠外を狙った日本の意図は無意味になったのです。

コメント