旧日本軍の駆逐艦が残ってる!「え、コレ…!?」 変わり果てた姿で奇跡の現存 なぜ軍艦が“港の一部”になったのか

北九州港には帝国海軍の駆逐艦が現在も残っています。ただし「防波堤」として。そして一部はコンクリートに完全に埋没しています。戦後復興のため艦艇を転用した通称「軍艦防波堤」、一体なぜそのようなものができたのでしょうか。

欧州遠征、「大和」に随伴…けっこう華麗な経歴だった「防波堤になった軍艦」

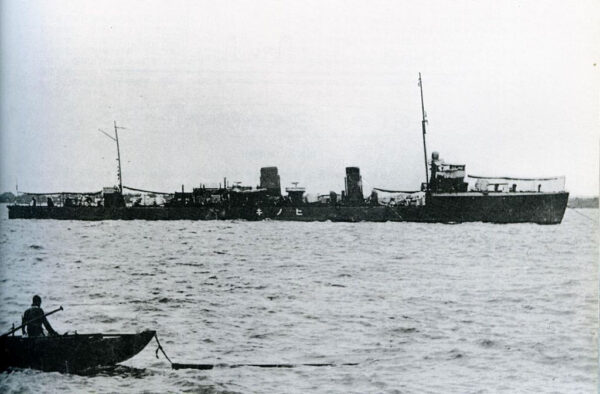

このうち現存する「柳」は、1917(大正6)年に、桃型駆逐艦の4番艦として佐世保海軍工廠で竣工しました。基準排水量755t、全長85.85m、全幅7.74mというサイズで、1万6700馬力の蒸気タービン機関を搭載して速力31.5ノットを誇りました。

第一次世界大戦時では、第二特務艦隊に属して欧州へ遠征。イギリスの依頼を受け、地中海で英国船団の護衛にあたりました。1932(昭和7)年の第一次上海事変では、揚子江水域の作戦にも参加しています。1940(昭和15)年に除籍された後は、佐世保で練習や教練に用いられたため、太平洋戦争には参戦していません。

「涼月」と「冬月」は、秋月型駆逐艦の3番艦・8番艦として、それぞれ1942(昭和17)年に三菱長崎造船所、1944(昭和19)年に舞鶴海軍工廠で竣工しました。基準排水量2701t、全長132.2m/134.2m、全幅11.6m、速力33ノットというスペックを持ち、1945(昭和20)年4月には「天一号」「菊水作戦」に参加。戦艦「大和」護衛のため沖縄に随伴、大破しつつも帰還した歴史を持ちます。

「涼月」は佐世保で、「冬月」は門司港で終戦を迎えたのち、どちらも1945(昭和20)年11月に除籍。そして1948(昭和23)年夏頃、「柳」とともに上甲板より上の構造物を撤去したうえで若松港まで曳航し、内部に岩石や土砂を流し込んで周囲をコンクリートで固めて沈設されました。「柳」と「涼月」が北向き、「冬月」が南向きに置かれ、「涼月」と「冬月」の船首は約8m重なって設置されました。

設置当初は、防波堤自体が陸地とつながっておらず、船体もほぼ残っている状態でしたが、1950(昭和25)年には土手が埋め立てられて歩いていけるようになりました。その後は、響灘の荒波が激しく軍艦防波堤に打ち付けたことで劣化・崩壊が進み、さらに1961(昭和36)年の台風でも大きな被害を受けました。

翌年には災害復旧工事の際に防波堤周囲が陸地に埋め立てられ、「涼月」「冬月」は完全にコンクリートの下に埋没。「柳」のみが船体を残しました。

コメント