魚雷40連!? 旧海軍の決戦兵器「じゅうらいそうかん」とは 歴史に翻弄された異形の軍艦

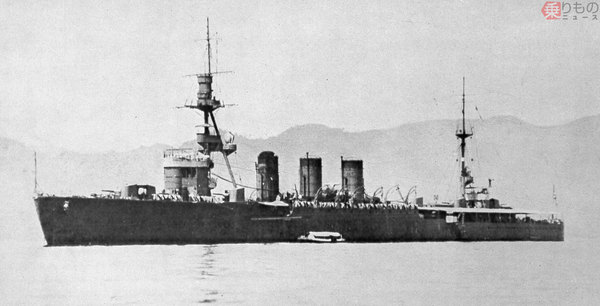

旧日本海軍が造った唯一無二の軍艦「重雷装艦」。魚雷を片側20本一斉発射可という異色の軍艦は一体どのようにして生まれ、実戦ではどうだったのでしょうか。その一部始終を振り返ります。

酸素魚雷の量産成功も追い風に

こうして、潜水艦や陸上攻撃機、特殊潜航艇(いわゆる小型潜水艦「甲標的」)などの増勢に力が入れられたのですが、その一環として、旧式化した軽巡洋艦に多数の魚雷発射管を搭載し、一斉雷撃によって敵の戦艦や重巡洋艦を沈めようという構想も持ち上がりました。このような主旨で生まれたのが「重雷装艦」です。

当時、日本は世界のどこの海軍も実用化できなかった、酸素で燃料を燃やしてスクリューを回す酸素魚雷の実用化に成功していました。それまでの魚雷は空気で燃料を燃やしていましたが、空気には酸素だけでなく窒素なども含まれており、燃え残った窒素などが水中に気泡となって放出されると、くっきりとした白い雷跡を残すので、敵に見つけられやすいという欠点がありました。

しかし、酸素を使えばすべて燃えてしまうので、雷跡はほとんど生じません。それに空気のように窒素という燃えないものを含まないので、従来の魚雷に比べて、酸素魚雷の射距離は長くなるというメリットもありました。

また、軽巡洋艦は本来、駆逐艦部隊の旗艦として司令部が乗り込む目的で造られた艦種なので、同じく酸素魚雷を搭載する駆逐艦と一緒に行動できます。

そこで、旧式化した軽巡洋艦を第一線の戦力として活用する意味も込め、酸素魚雷を発射する4連装魚雷発射装置を10基、魚雷発射管数で40門を備える、世界でも類を見ない「重雷装艦」が考えられました。片舷で見ると4連装魚雷発射装置5基、魚雷発射管20門の一斉射が可能な異色の軍艦は、駆逐艦部隊を率いて高速で敵艦隊へと突撃し、「魚雷の槍ぶすま」を見舞おうというわけです。

白く航跡を残すのは燃えない空気中の窒素。燃料の炭化水素を酸素で燃焼させると、水と二酸化炭素になり、二酸化炭素は水に溶けるので功績を残さない。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

空気を燃やす魚雷が航跡を残すのは二酸化炭素のせいではなく空気の大半を占める窒素が燃えずにそのまま排出されるからです。酸素魚雷の場合酸素で燃料を燃やすので二酸化炭素が排出されますが、排出された二酸化炭素は水に溶けるため航跡を残さない事になります。

記事の本質に関わることではありませんが、酸素魚雷の特徴に関することですのでコメントさせていただきます。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

二酸化炭素でなく窒素では…

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

酸素魚雷の説明の中で空気は酸素と二酸化炭素とありますが、正しくは酸素と窒素です。窒素は燃焼に関与しませんので、燃焼後はそのまま排出され、海中で泡となり航跡になります。したがって酸素のみとなるとほとんど二酸化炭素のみとなります。ちなみに二酸化炭素は水に溶けやすいので、泡にならず航跡も目立たなくなります。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

> 空気には酸素だけでなく二酸化炭素も含まれており、燃え残った二酸化炭素が水中に気泡となって放出されると、くっきりとした白い雷跡を残すので、敵に見つけられやすいという欠点がありました。

> しかし、酸素を使えばすべて燃えてしまうので、雷跡はほとんど生じません。それに空気のように二酸化炭素という燃えないものを含まないので、従来の魚雷に比べて、酸素魚雷の射距離は長くなるというメリットもありました。

とありますが、空気の主成分は窒素と酸素で二酸化炭素はほとんど含まれていません。逆に酸素が燃料を燃焼させて大量に発生するものが水蒸気と二酸化炭素です。

窒素は反応せずに残り水にも溶けないのに対して、水蒸気と二酸化炭素は水によく溶けるので、窒素を除いた純酸素で燃焼させれば雷跡を小さくできます。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

航跡を残すのは二酸化炭素ではなく窒素では?

酸素と燃料を燃焼させて発生する二酸化炭素は水に溶けやすく、航跡が目立たないのが、酸素魚雷の特長だったはず。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

酸素魚雷の解説に不適切な部分があります。

空気に含まれる二酸化炭素が雷跡になるとの解説でしたが、正しくは空気に含まれる窒素が泡として雷跡となります。二酸化炭素は水に溶け易い為に泡は海水に溶けてしまいます。

訂正をお願い致します。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。