「旗艦」って結局何なの? 実は自衛隊にはない!? 「大和ホテル」と揶揄されたのもこれが原因だった

指揮を執る司令官などが乗り組み、指令を出す艦艇「旗艦」は、実は現在の海上自衛隊には存在しません。その理由を、「旗艦」の歴史とともに振り返ります。

旗艦は先頭にたつ艦から後方で指揮を執る艦に

艦艇が木造から鋼鉄へ、動力が風力から石炭へと移行した時代、命令の伝達方法にも変化が生じ、無線通信が一部で用いられるようになりました。ただし、甲鉄艦の登場以降も、通信機能が十分でなかったことから、帆船時代の伝統――「旗艦は戦いの先頭に立って艦隊を鼓舞し、後方の艦を指揮するべき」という考え方がなお強く残っていました。

旧日本海軍を例に挙げると、日露戦争において連合艦隊司令官・東郷平八郎が旗艦とした戦艦「三笠」は、この伝統を色濃く受け継いだ艦といえます。「三笠」は日本海海戦で艦隊の先頭に立ち、バルチック艦隊の目前で急転回を行いました。いわゆる「東郷ターン」として知られる戦法です。

とはいえ、当時から「通信技術が発展しているのだから、安全な場所から指揮を執るほうが合理的だ」という考えもすでに存在していました。

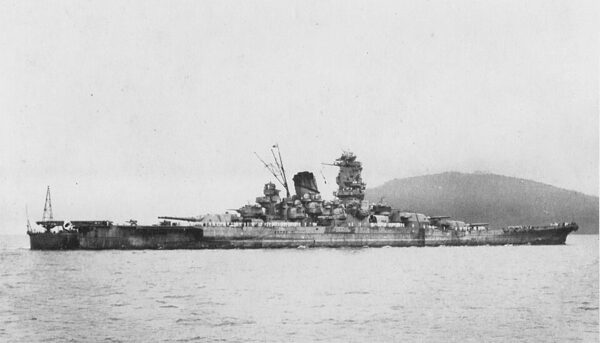

第二次世界大戦中の連合艦隊では、戦艦「長門」「大和」「武蔵」などが旗艦を務めました。これらの艦は戦艦としての性能は卓越していたものの、艦隊決戦が発生しなかったこと、また旗艦としての役割があったため、前線でその火力を発揮することなく、後方での指揮にとどまりました。

特に「大和」や「武蔵」は、華々しく就役したものの、レイテ沖海戦に投入されるまで前線に出ることはなく、後方で指揮だけを担っていたことから、「大和ホテル」「武蔵屋旅館」などと揶揄されたといいます。

戦争が進むにつれ、「旗艦を戦艦とするのは適当ではない」との見方が強まり、潜水艦部隊の旗艦を想定した機能を持たせて建造された軽巡洋艦「大淀」に対して、連合艦隊旗艦としての改修を施しました。しかし、「大淀」が旗艦となった時期には、すでに連合艦隊は組織的な作戦行動が困難なほど劣勢に追い込まれており、その真価を発揮する機会はほとんどありませんでした。

真珠湾攻撃の直ぐ後にヤマトが完成してるんだよね、司令部を軽巡改造などで済ませて、

真珠湾攻撃を遅らせてヤマトで砲撃してりゃあ、航空攻撃より印象が強くて、アメリカが航空機+空母より戦艦の方を優先したと思うんだよねぇ、もしかしたら日本の航空優勢が少しは長かったかも知れんし、沖縄特攻なんて無かったと…

戦争は圧倒的に強い側は被害を受けないんだよね、だからアメリカは準備万端で弱い相手を狙うんですよ、義経のような考えは駄目なんですよねぇ

「旗艦ってなに?』よりも「日本海軍の連合艦隊ってなに?」って方がわからん