幸運艦? いいえ「強運艦」です! 旧海軍の不沈艦「雪風」に見た “人の絆” とは

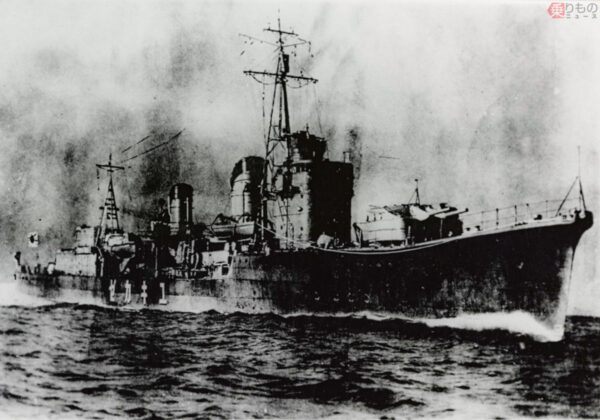

陽炎型駆逐艦19隻のうち唯一、大戦を生き延びた「雪風」。主な海戦に参加しながらも生還し「不死身」といわれましたが、なぜ強運艦と呼ばれるのか、その理由を振り返ります。

寺内艦長と「雪風」が引き寄せた強運

もちろん陽炎型駆逐艦は対空兵器を搭載していました。あくまでモデルケースですが、竣工時は25mm連装機銃を2基、計4門の搭載に留まっていたものの、順次、機銃が追加され、「雪風」の場合では最終的に28門にも増えています。

なお、主砲の三年式12.7cm砲は、対艦戦だけでなく対空戦闘も可能な両用砲です。ところが実際は装填や旋回性能の問題で、航空機の速度に対応できない、名ばかりの両用砲でした。

このような艦でありながら、なぜ「雪風」は生き残れたのでしょう。まず大きいのが1943年12月10日に寺内正道少佐を艦長に迎えたことです。実戦派で現場主義、即断即決を大事にするという、駆逐艦乗りにぴったりの艦長は、すぐに乗組員たちの心を掴みます。

ところが寺内艦長が着任してからが「雪風」の正念場でした。主要な海戦だけでもマリアナ沖海戦、レイテ沖海戦、そして事実上、連合艦隊最後の出撃となる戦艦「大和」の水上特攻作戦に投入されたのです。いずれも敵の激しい航空攻撃で大損害を生じた負け戦ばかりでした。特に最後の「大和」護衛任務では。軽巡洋艦「矢矧」と駆逐艦8隻が参加したなかで、生還できたのは「雪風」を含む駆逐艦4隻のみ。しかも2隻は大破状態でなんとか逃げ帰ったという状況の、厳しい戦いでした。

しかし、このときの寺内艦長の指揮が、「雪風」の伝説を生んだと言っても過言ではありません。彼は、艦橋の最上層にある発射発令所の測距儀用の小窓に腰を据えたのです。

じつは、陽炎型には敵機を見張る防空指揮所が設けられていませんでした。もちろん艦橋の屋根に登れば見晴らしは良いのですが、艦橋の操舵室に命令を出す伝声管などの設備がありません。

その点、測距儀用の小窓は中二階の構造になっているので、艦長の下半身は艦橋の中に残り、宙ぶらりんになっています。そこで寺内艦長は上半身を外に乗り出して敵機の動きを読み、操艦指示を出したのです。

コメント