敦賀~博多貨物定期船で物流は変わるか 海上輸送の欠けた1ピース、近海郵船の勝算は

敦賀~博多間にRORO船の定期航路が新設されます。両港が定期船で結ばれるのは初めてのことです。これにより日本海側に九州~本州~北海道を結ぶ貨物航路ができますが、勝算はあるのでしょうか。中継点となる敦賀の立地がカギになるかもしれません。

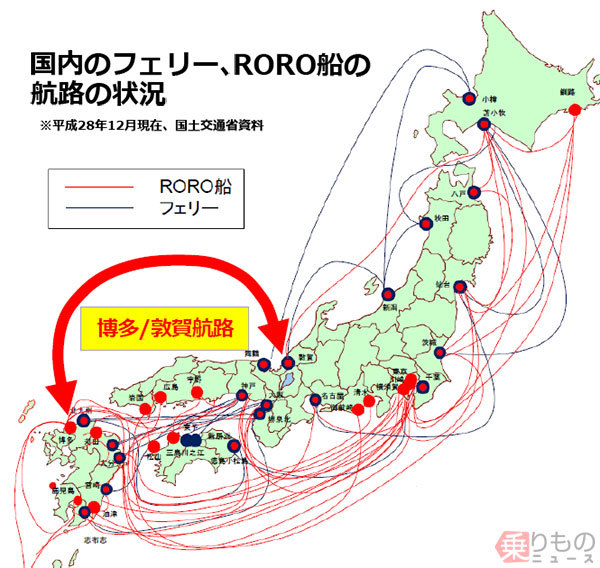

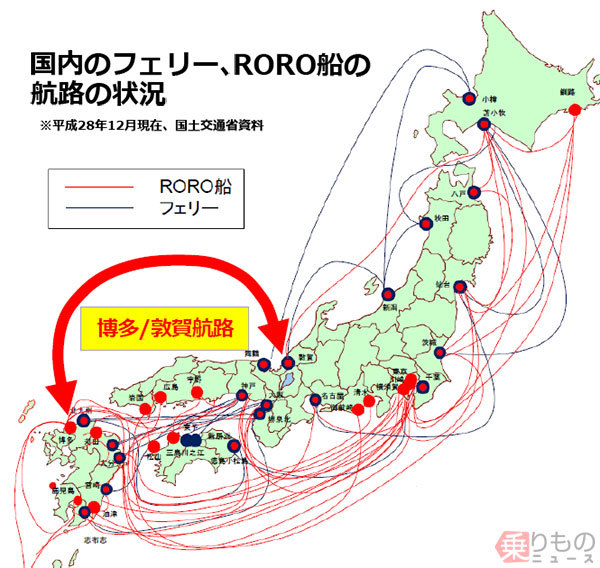

【図】国内フェリー、RORO船の航路を図示すると…?

敦賀~博多間にRORO船の定期航路が新設されます。両港が定期船で結ばれるのは初めてのことです。これにより日本海側に九州~本州~北海道を結ぶ貨物航路ができますが、勝算はあるのでしょうか。中継点となる敦賀の立地がカギになるかもしれません。

素人ですが。

西日本豪雨災害(平成30年7月豪雨)で高速道路が寸断された実例も有りますし、今後の発展に期待したいです。

らぶ、べるの後継のニューらぶ、ニューべるも客室を簡素化したRORO寄りの生き残り作戦で同九越、東日本の日本海航路に就航しましたが合理化の並みには勝てずに、さんふらわあ商標の大洗、苫小牧の深夜便に転属されましたね。

不幸にも転属先の会社の航路では火災に見舞われましたが道内の造船所にて修復工事を経て復活しました。

確かに言われるほど日本海は荒天ばかりではなく逆に好天でも通年うねっている太平洋側より計画はたてやすいのではないでしょうか

日本海側から道内を航路の直線で結べば太平洋側より優位なのは確かでしょうね

例えば新日本海フェリーの舞鶴と小樽航路は高速フェリーを用いることで所要20時間を実現しましたし、列車にしても昔は大阪と青森を直通する昼と夜の列車がありました。

また、海のバイパス構想で発足した瀬戸内海航路などは春先の濃霧はあるものの通年時化も少なく安定輸送と言うところでは道路にひけをとらない輸送手段だとおもいますね。

課題としては互いの手段が気象や災害に影響を受けた時の振り替え輸送の提携の問題でしょうかね