戦艦は金かかる…「なら駆逐艦に巨砲載せれば!」政治に翻弄された“異形の軍艦” 新技術使ったのに大失敗なぜ!?

艦に大きな砲を搭載すれば火力は上がりますが、そのぶん反動も強く転覆する危険も高まります。その問題を解決するのでは、と第二次世界大戦前に期待されていたのが無反動砲と駆逐艦の組み合わせでした。

テストの結果は散々、でもまだ腹案が?

この研究は、陸軍だけでなく海軍も「発射時の反動がなければ、小さい艦でも巨砲が搭載できるのではないか」と大きな関心を持っていました。

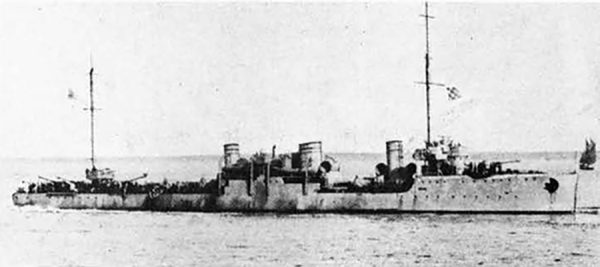

こうして小さな駆逐艦に巨砲を搭載するプロジェクトはスタートし、そのベース船として駆逐艦「エンゲルス」が選ばれます。同船は、元々、帝政ロシア時代に建造されたオルフェイ級駆逐艦の1隻「デスナ」で、全長は98m、幅9.3m、排水量1260トン。第一次世界大戦にも投入され、哨戒活動や民間船の護衛などに従事しています。

このような小型艦艇に、ソビエト海軍は巨砲を搭載し、敵の沿岸要塞の攻撃や、あわよくば戦艦との交戦でも使えないか検討していたようです。

艦載を念頭に生み出された無反動砲は口径305mm、砲身重量はわずか5tという軽量なもの。砲弾についても重量250kgの専用のものが用意されました。地上で行われた発射テストでは初速493m/秒を達成、最大射程も13km以上と思った以上に好成績を残します。問題の反動はと言えば、冬場の試験では、噴出されたガスで後方120mにわたり地面から雪が吹き飛んだとか。ただ、砲自体の運動は最大15mmズレただけでした。

テストで好成績を残した無反動砲は、1934年9月には駆逐艦「エンゲルス」に搭載され、水上での発射試験へと移行します。実際に艦尾、中央部、舷側、艦首の4か所に砲が設置され、さまざまな角度と方向に対し、計11発が発射されたといいます。ただ、地上試験では問題のなかった305mm無反動砲も、船上で撃ってみるとさまざまな問題が露呈しました。

まず巨大な砲のため、たとえ軽量化したといっても、重さとスペースの問題は残っており、搭載しただけで艦のバランスを大きく変えてしまったのだとか。

また、横方向に発射する分には大きな問題はなかったものの、艦首から前方へ、艦尾から後方への発射を行った際には、砲尾から噴出したガス(バックブラスト)により艦上構造物や艦橋、マストの一部が変形してしまったといいます。砲が長すぎて、バックブラストを避けるために発射向きが制限されるのも問題でした。

とはいえ、これらの問題の多くは最初から予見されていたものであり、設計者のクルチェフスキーはこれらの問題の解決策をすでに考えていたそうです。彼は、最終的には「エンゲルス」に5門の305mm無反動砲を搭載する計画を考え立てていたとも言われています。

コメント