ホントに架線が無くなってる…! “非電化化”されて”電車的な気動車”で災害復旧したかつての大幹線「奥羽本線」 コストカットの背景は?

奥羽本線の山形・秋田県境部が災害による不通から9か月ぶりに復旧。しかし、以前走っていた「電車」は消えました。「非電化化」を伴う復旧は異例ではありますが、果たして利便性はどう変わったでしょうか。

乗換案内に“ひと工夫”が必要では

このように、JR東日本が新庄~院内間を「非電化化」したのは、極端に利用が少ない区間の経営改善を目指す方針があったからです。

製造費が割高な交流電車を2両で走らせるより、気動車1両の方が経費節減になります。国や自治体からの助成はありませんし、やむを得ない判断でした。将来的には複線設備や行き違い設備の機能停止もあるかもしれません。

沿線の住民たちはどう感じているのでしょうか。秋田県側では院内・湯沢・横手~秋田間の直通電車は引き続き運行されます。山形県側は減便されましたが、利用のある時間帯は現状維持でした。

「電車が走れなくなる」と聞くと消極的にも感じますが、電気式気動車はエンジンで発電機を回してモーターを駆動する、システムとしては“電車的”な車両です。県境を越えての移動は多くはないし、乗換はさほど不便ではない。地域の利用者がマイナス面を感じるシーンは意外に少ないかもしれません。

ただ、JR東日本に検討して欲しいことが1点あります。

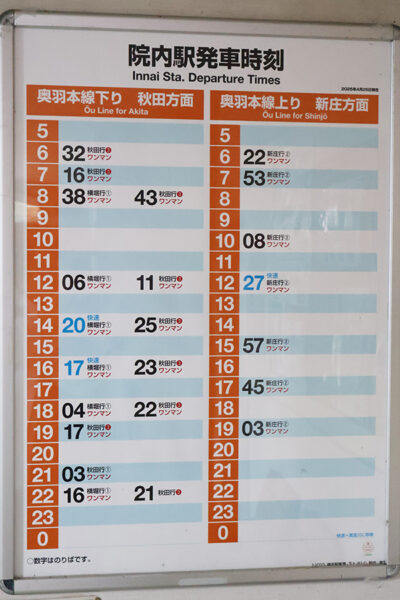

奥羽本線の気動車と電車は、前述のように、下りは横堀駅、上りは院内駅で、同一ホームの対面に並んで停車します。利便性とバリアフリーに配慮した形で、乗換客は跨線橋を渡らず移動できます。

ところが、車内放送では乗換駅の案内はなく、車内に説明文書も掲示されていません。駅の運転再開を告知するポスターで小さく触れているだけです。地元の方でも気づいていないでしょう。ゆえに運転士さんに「新庄行きはどこで乗り換えるの?」と質問する乗客が続出し、客扱いに時間がかかっていました。

JRは、上りだと院内駅での乗換を推奨していますが、横堀駅で乗り換える選択も間違いではありません。跨線橋を渡らなければなりませんが、始発から乗車したら確実に座席を確保できます。乗換駅が2か所ある件について、初見の利用者に趣旨を理解してもらえないと思います。案内に、ひと工夫欲しいところです。

Writer: 森口誠之(鉄道ライター)

1972年奈良県生まれ。大阪市立大学大学院経営学研究科前期博士課程修了。国内全鉄道と海外80ヶ国以上を旅しながら鉄道史や資料調査に没頭する。主な著書に『鉄道未成線を歩く 国鉄編』『同 私鉄編』、『開封!鉄道秘史 未成線の謎』など。

地方に作られ続ける「無料高速道路」こと新直轄方式の自動車専用道路がローカル線にトドメを刺すと思います。

有料道路では採算が取れない路線だから通行料金を無料にする、なのに並行する鉄道は民営企業として経営を成立させろなんてあり得ません。

この区間は、記事に有った通り将来的に高速道路ががっつり競合する予定であり、さらに秋田・山形両県は過疎化が深刻で、鉄路が残っただけ御の字に思えてなりません。