「電車を廃止」して拡幅しても“足りない!” 九州屈指の交通量の国道 「拡げられない道」を拡げたウルトラC

別府市と大分市を結ぶ国道10号、通称「別大国道」。九州でも屈指の交通量を捌くため、歴史的に拡幅が進められてきました。ただし地形的に“極めて狭い”のが特徴で、鉄道を犠牲にした過去もあります。

逃げられない地形「別大国道」

山がちな地形が多い日本列島には、険しい山がそのまま海に落ち込み、海岸部に平地がほとんどない場所に、複数の交通インフラが集中して並行する“隘路”ともいえる場所があります。静岡県の由比海岸(旧東海道、国道1号、東名高速およびJR東海道本線)、新潟県の親不知海岸(国道8号、北陸道、えちごトキめき鉄道)などが、そうした難所に陸路を通した典型例です。

そして九州の大分県にも、同様に「狭いところに複数の交通路がひしめき合う場所」があります。それは別府市と大分市との境にある高崎山付近です。ここを通る国道10号は、九州でも最も交通量が多い一般道のひとつとされます。

別府市と大分市はともに別府湾に向けて開けた街で、ご存じのように別府市は温泉資源を活かした観光都市として、大分市は県庁所在地および工業都市として、それぞれ栄えています。

この両都市間の交通需要は明治期より大きく、戦後の新道路法で「国道10号」に指定された通称「別大国道」に続き、1900年には九州ではじめての電車交通となった大分交通別大線」(開業当時は豊州電気鉄道、後に廃止)、1911年には現在のJR日豊本線が単線で開通します。

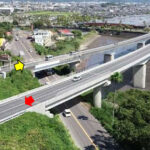

ただ別府-大分間の市境付近では、前述の高崎山が岩塊のようにそびえ、海から直線距離でわずか500m離れるだけの標高628mの山頂までは、急峻な崖のような地形です。そのため日豊本線開通時は、山裾と海岸の間のわずかなスペースに海側から別大国道、大分交通別大線、日豊本線が併走する状況でした。

1967年には日豊本線が複線化されますが、すでに海沿いに線路を通す土地はなく、山側に「高崎山トンネル」を掘り、上り線として供用されることになります。

「電車を廃止するしかない!」

しかし高度成長期に自動車交通の需要が増すと、2車線(片側1車線)の別大国道は激しい渋滞に見舞われるようになり、拡幅工事が強く求められるようになりました。

このとき、別大国道の拡幅用地としてターゲットになったのが、大分交通別大線でした。1972年、大分交通別大線はその用地を道路に明け渡すために廃止となり、その用地を使い別大国道の4車線(片側2車線)化の工事が進み、1978年に暫定供用を迎えます。

ただこの4車線化の工事が終わっても、渋滞の抜本的な解消には至りませんでした。

違います。運転がとろくさいんです。せっかくの三車線の1番右を平気でトロトロ走るのが大分県民。それが渋滞を招いています。あと、道路作る奴らあたま悪すぎ。わざわざ混むような作りして。県外を見て勉強してください。いいたいですね。大分県民は井の中の蛙で世間をしりません

別名「別大高速道路」とも呼ばれる、昔から制限速度という概念を理解できない頭の悪いドライバーが信じられない速度で走る道。

拡張前は逆バンクになってる箇所もあって、何度も分離帯や植え込みに突き刺さってる車を見た。ここで速度超過取り締まりやったら、3日もあれば3桁は堅い。

失礼ながら別府、大分が巨体都市でも無いのに九州屈指の交通量ということは、他に全くといっていいほどに迂回路が無いんでしょうかね?

普通なら公共交通の利用を促進となるけど、その路線を廃止して道路にというのはなかなかない話ですね。

道の駅なんか建設したせいで渋滞が激しくなったわ。やっぱ路面電車を廃止にしたのは愚策と思った。