「傍若無人な中国戦闘機だな!」じつは自衛隊側が仕掛けている場合も 空自偵察機は海の上で何してた?

中国軍機が自衛隊機に異常接近するケースが相次いで起きました。中国の戦闘機が異常接近したことについて、日本政府は厳重な抗議を行いましたが、じつは中国を一概に非難できない模様です。

日本も中国側を無条件に批判できないワケ

この構図は、まさに自衛隊が中国機やロシア機を相手にスクランブルをかけるときの論理と鏡合わせです。航空自衛隊は、他国の軍用機が日本の防空識別圏(ADIZ)に接近すると、戦闘機をスクランブル発進させます。これは領空侵犯に備えるだけでなく、相手国に対する「こちらは見ているぞ」というシグナルを発する行為でもあります。戦闘機は一定の距離を保ちながら、目視確認や機種識別を行い、撮影・記録します。

中国機やロシア機が頻繁に日本のADIZに進入するのは、攻撃意図を持っているからではなく、日本側がスクランブルを行い、その行動や通信を記録し、どの部隊が、どの戦術で、どの機体を用い、どのような電波を使用したかという情報を引き出すことにあります。

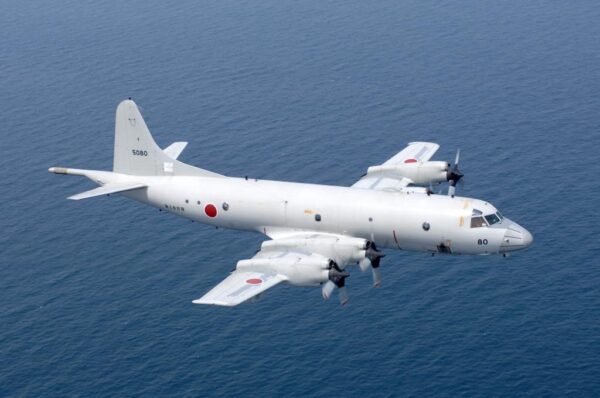

これらと同様に今回のYS-11EBの飛行は、日本が中国に対して行う情報収集活動の一環であり、偶発的な接近ではなく、自衛隊機が中国機の接近を誘う「相手が反応することを前提とした飛行」であったことは疑いようがありません。

とはいえ、決定的に異なる点が1つあります。自衛隊のスクランブルは、安全距離を厳格に維持し、物理的衝突の危険を避ける運用を徹底しています。一方、中国機の一部には、わずか数十mまで接近し、飛行を妨げるような行為が観察されています。こうした「異常接近」は、訓練・規律・戦術的判断のいずれか、あるいは全てにおいて問題があることを示しているとも言えるでしょう。

私たちが目にする「異常接近」という表現の背後には、国家間の静かな攻防が潜んでいることが多々あります。そして、その攻防において、日本もまた情報収集のために他国の領空に接近するという「やるべきことは、やっている」という事実があることを抜きに、今回の事案を語ってはならないでしょう。

Writer: 関 賢太郎(航空軍事評論家)

1981年生まれ。航空軍事記者、写真家。航空専門誌などにて活躍中であると同時に世界の航空事情を取材し、自身のウェブサイト「MASDF」(http://www.masdf.com/)でその成果を発表している。著書に『JASDF F-2』など10冊以上。

『中国機やロシア機が頻繁に日本のADIZに進入するのは、攻撃意図を持っているからではなく、日本側がスクランブルを行い、その行動や通信を記録し、どの部隊が、どの戦術で、どの機体を用い、どのような電波を使用したかという情報を引き出すことにあります。』とありますが、攻撃意図があるからこそ情報収集をしているのではありませんか。

ADIZ侵入は日本の行動や通信把握の為とあるが、それは日本を敵国としているからだろう。これは広義には攻撃意図を含んでいるからこその行動としか解釈できない。とても攻撃意図がないとは考えられない

ルールの中でやっているのと

ルールを破ってやっているのには

大きな違いがあると思う

だから、なんだって、にほんが、わるいって、しんちゆうにも、ほどがある、

日本は領空侵犯や異常接近、レーザ照射等はしていないので、中国とは決定的に違う。