上に電線がないのに電車が走る 地下鉄に多い「サードレール方式」のメリットとは

線路の上に電線がないのに、電車が走っていることがあります。これは走行用レールの横に敷設した3本目のレールから電気を取り入れて走る「サードレール方式」または「第三軌条方式」というもの。地下鉄で採用例が多いのですが、「ならでは」のメリットがあります。

【写真】線路も遮断する東京メトロ銀座線の踏切

Writer: 枝久保達也(鉄道ライター・都市交通史研究家)

1982年、埼玉県生まれ。東京地下鉄(東京メトロ)で広報、マーケティング・リサーチ業務などを担当し、2017年に退職。鉄道ジャーナリストとして執筆活動とメディア対応を行う傍ら、都市交通史研究家として首都圏を中心とした鉄道史を研究する。著書『戦時下の地下鉄 新橋駅幻のホームと帝都高速度交通営団』(2021年 青弓社)で第47回交通図書賞歴史部門受賞。Twitter:@semakixxx

もう一つのメリット、聞いた話だが、サードレールは架線より磨耗に強くメンテナンスが楽というのが。

その代わり集電靴のメンテナンスが大変とも聞く。個数多く、押付力強く、デッドセクションの離線繰り返す割に集電部が小さいので。

そうですね、確か御堂筋線ではサードレールを60年ぶりに交換したという報道があった。

まあ駅間の直線レールも数十年使えるそうなので、さもありなん。

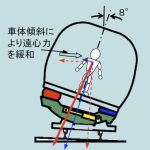

第三軌条方式やリニア式の弱点の一つとして電圧から車両の大型化が厳しい事。

モスクワ地下鉄も一部路線はあるが、架線方式も多く車両も欧米の地下鉄より大きくて広い。

欧米は第三軌条方式だから車両規格が小さい場合が多く、大した輸送量じゃないのに混雑してしまう。

日本では恐らく北大阪急行の延伸区間が最後の第三軌条開業区間になるだろう。横浜、名古屋、大阪は該当路線の延伸計画が具体化されてないし。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

東京近郊の人(含むマスコミ・芸能人)は、サードレールも架線も無くても機関車牽引でさえも「電車」と呼ぶね。 電動機か内燃機か無動力かを問わず、旅客用鉄道車両=電車みたい。

そういう人たちにはどうでもいい記事だね。

東京近郊に限らず、日本全国一般的にそうでしょう。

kapoさん

全国ではないです。

東日本なら分からなくもないが西日本だとJRは汽車か列車、私鉄を電車と呼ぶ地域もあるから。

富山、奈良、香川、愛媛、高知、福井、三重、兵庫あたりがそうです。

碓氷峠区間の専用機関車 というのは、第三軌条集電だから というよりは、勾配区間で アブト式だった からですね

その碓氷峠専用機関車も駅構内などは架線から集電していましたし

イギリスの第三軌条、意外性のある速さですね。

第三軌条は感電被害軽減のため低電圧で高速運転が出来ないというイメージだから

それなのに160km出すのは凄すぎです。