ロジスティックから見たハワイ攻略 真珠湾攻撃と「その先」 旧日本軍の手は届いたか?

真珠湾攻撃はそもそも、ハワイまで有効な打撃力を派遣できるかどうかすら不明な状況から始まりました。その先に考えられていたハワイ占領は、そもそも可能だったのでしょうか。ロジスティック面から真珠湾攻撃のその先を考察します。

実際のところハワイ占領は可能だったのか?

ハワイ航路を往復するだけでもやっとだった日本に、ハワイ攻略は可能だったのでしょうか。色々な指標がありますが、ここでは石油備蓄推移で見てみます。

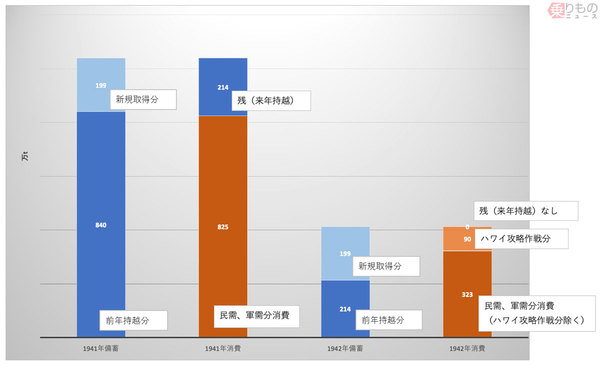

日本の1941(昭和16)年初めの石油備蓄量は840万t、年間取得は199万t(南方油田地帯占領による)、これらを合計すると1039万tになります。一方、消費量は825万tとなり、残量は214万tになりました。1942(昭和17)年初めの石油備蓄残量は214万t、これに前年と同量程度の取得があっても413万tと、備蓄量は一挙に前年比60%減となります。

ハワイ攻略作戦に必要な石油量は、90万tから100万tが必要と見積もられています。1942(昭和17)年の残り石油は320万t前後になってしまい、前年の消費量825万tには到底、及びません。開戦初頭は作戦行動が多く軍需消費が多かったことを考慮しても、この年にはほかの作戦行動はおろか国家経営が危機に陥るのは明白です。

ハワイ攻略作戦の計画では、6個師団の上陸部隊と空母機動部隊、戦艦戦力を投入することになっていました。備蓄を使い果たす覚悟の全力投入決戦ならばハワイ攻略作戦は実施できたかもしれません。しかし占領するとなると補給線を維持しなければなりません。

ハワイは食料自給ができません。土地は肥沃でしたが、ほとんどの農地はパイナップルなど商品作物が作付けされており、食料のほとんどをアメリカ本土から船で運び込んでいました。1941年12月時点で、住民42万人の40日分しか食料備蓄がありません。アメリカ陸海軍に限っても4万2000名の60日分しかありませんでした。日本の国力でこの島を食べさせるのは不可能です。

真珠湾攻撃成功の勢いを駆るつもりだったMI作戦は、空母4隻を失うという失敗で、日本の第二段作戦はとん挫します。しかしMI作戦の如何にかかわらず、日本にとってハワイ航路は見果てぬ夢だったのです。

【了】

Writer: 月刊PANZER編集部

1975(昭和50)年に創刊した、50年以上の実績を誇る老舗軍事雑誌(http://www.argo-ec.com/)。戦車雑誌として各種戦闘車両の写真・情報ストックを所有し様々な報道機関への提供も行っている。また陸にこだわらず陸海空のあらゆるミリタリー系の資料提供、監修も行っており、玩具やTVアニメ、ゲームなど幅広い分野で実績あり。

確かに、ハワイを当時の大和・武蔵等の巨大戦艦で軍事施設を破壊して、攻略することまで、仮に可能だったとしても、戦争はそれで終わりではありません。果たして、日本本土から6500キロも離れたハワイ諸島に食料品や、燃料などを送る貨物船や、タンカーを用意できるほどの国力が当時の日本にあったとは、思えません。間違いなく、アメリカ潜水艦の雷撃の前に10隻中、7~8隻が撃沈されてしまったでしょう。ロジスティックスの維持という基本的戦略視点が全く欠けていた当時の日本には、とても無理な話だったと思えてなりません。

仮に当時の日本がロジスティクスを意識した超優秀な人材だったとしても、米国が潜水艦を大量生産にシフトしてたら詰んでたと思う

護衛戦隊が超優秀でも完全防御は不可能だし、史実の大西洋側みたいに航路を哨戒網で埋めるにしても、太平洋は広すぎる

有能無能関係なく、ミッドウェー・ハワイ方面はどの道詰んでたと思う

(他の方面で決着をつけて、相手の心を折る講話為の一撃なら、可能性はなくも無いが…)

今更なんですが少々調べてみましたので、こちらに書かせて頂きます。

>これに前年と同量程度の取得があっても413万t

>年間取得は199万t(南方油田地帯占領による)

占領地がほぼ存在しない16年と、南方作戦が終了した17年では条件が違い過ぎると思います。

実際の17年の石油還送量は約150万トンですので、後段部分の「油田地帯占領による」との指摘は恐らく違っているかと思います(占領後の施設の再稼働などで本土還送までタイムラグが発生しているためです)。推測ですが戦前の輸入量と混ざっていると思われます。

>1942(昭和17)年の残り石油は320万t前後になってしまい

実際に発動されたMI作戦では60万トンを消費しています。

それでも海軍の内部のみで影響を吸収できた消費量であり、「それに加えてHI作戦で90万トン以上を消費~」という展開ならまだ分かるのですが、仮にMIの消費量を無視するのであれば、HIは30万トン程度消費が増えるだけで可能という事となります。

また、この手の議論にまず出てこないのが真珠湾に備蓄されている燃料で、この年では増減はあれど450万バレル(約62~64万トン程度)が備蓄されています。

この燃料は重油な上、地下タンクにも備蓄されており、また立地上からも仮に敵軍上陸の危機が迫った際に破壊・焼却は難しいもののため、占領の際に接収できる可能性は少なくないと思われます。

全てを変えてしまうような量ではありませんが、一息つける量なのも間違いないかと思います。

今更なんですが少々調べてみましたので、こちらに書かせて頂きます。

>これに前年と同量程度の取得があっても413万t

>年間取得は199万t(南方油田地帯占領による)

占領地がほぼ存在しない16年と、南方作戦が終了した17年では条件が違い過ぎると思います。

実際の17年の石油還送量は約150万トンですので、後段部分の「油田地帯占領による」との指摘は恐らく違っているかと思います(占領後の施設の再稼働などで本土還送までタイムラグが発生しているためです)。推測ですが戦前の輸入量と混ざっていると思われます。

>これに前年と同量程度の取得があっても413万t

>年間取得は199万t(南方油田地帯占領による)

占領地がほぼ存在しない16年と、南方作戦が終了した17年では条件が違い過ぎると思います。

実際の17年の石油還送量は約150万トンですので、後段部分の「油田地帯占領による」との指摘は恐らく違っているかと思います(占領後の施設の再稼働などで本土還送までタイムラグが発生しているためです)。推測ですが戦前の輸入量と混ざっていると思われます。