世界の鉄道が「ものすごい貨物量」に対応できたワケとは? 「規制で縛る」をやめた結果【物流と鉄道“失われた30年”中編】

この30年で国際物流は急激に伸長した一方で、日本国内の物流は人手不足が深刻、でも貨物量は微減、JR貨物の輸送量は半減しました。ではなぜ海外は、それを可能にする大規模投資ができたのでしょうか。

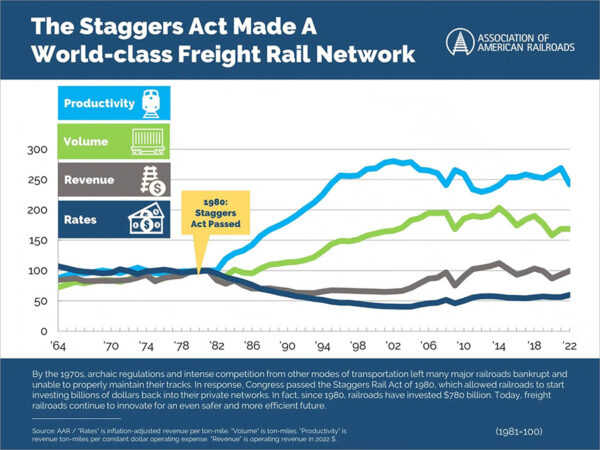

規制撤廃で収益爆増!?

1980年、スタッガー法とトラック輸送法が施行され、その後ICCは解体。規制は大幅に撤廃され、海運・鉄道・トラックが連携するインターモーダル輸送が6倍に成長したのです。運賃が下がり鉄道で運ばれる貨物は増え、1990年から国内貨物のコンテナ化と国際輸送との統合が進み、生産性はさらに上がり鉄道の収益も爆増しました。

その結果、国有化されたConrailも息を吹き返し民営に戻りました。さらに米国全体の物流コストや物価が下がり、国の競争力や国民の生活も向上しました。独禁法とFTCは破壊的な競争への監視や対応を続けています。

この画期的な規制緩和の根拠となったのが「コンテスタビリティ理論」です。え、何それ?と思われたかもしれません。日本ではほぼ知られていませんが、インターネットや電力取引市場などを生み出している強力な理論なのです。

電気ガス自由化、みたいなもの? 「規制で縛る」を改めた

従来の経済学では、事業の規模が大きくなると“規模の経済”で生産性が上がり、価格競争で他社を追い出すなど破壊的な競争が仕掛けられ、独占が進むという考えでした。そのため、鉄道のようなインフラ産業については参入規制で企業を絞り、規模の経済を活かしつつ、価格統制などの規制で破壊的な競争を抑えるという政策が採られていました。日本の交通政策も、基本的にはこの考え方に基づきます。

ところが、米国の経済学者ボウモルらが提唱したコンテスタビリティ理論では、次のように全く見方が変わります。

「参入撤退が自由になれば市場への競争が活発になり、利益が独占される状態にはならないし生産性も上がる。競争を抑えてしまう規制は不要だ。最大の参入障壁は設備投資などのサンクコスト(埋没費用:すでに発生して将来的に回収できないコスト)だから、これを政府が取り除けば良い」

えっ大丈夫? とも思えますが、携帯通信やインターネットはこれにより多様な事業者が自在に参入して、さまざまなビジネスが今も発展を続けています。電力市場取引も海外では盛んに行われ拡大発展しています。

コンテスタビリティ理論の特徴は、「政府が市場を規定する」ところにもあります。市場の括り方はさまざまで、欧州の鉄道は「上下分離」が基本です。すなわち、インフラへの投資は政府が持ち、運行はオープンアクセスとして多数の運行事業者が高速列車や貨物列車を運行しコンテナターミナル駅を運営しています。

コメント