世界の鉄道が「ものすごい貨物量」に対応できたワケとは? 「規制で縛る」をやめた結果【物流と鉄道“失われた30年”中編】

この30年で国際物流は急激に伸長した一方で、日本国内の物流は人手不足が深刻、でも貨物量は微減、JR貨物の輸送量は半減しました。ではなぜ海外は、それを可能にする大規模投資ができたのでしょうか。

挑戦・競争・見直しが利くインフラ運営 でも万全ではない

政府が整備するインフラの上で民間は効率的な運用を競い合い、今までの市場の枠を越えた連携や共創が進んだのでした。これを「市場への競争」と呼びます。

英国では鉄道インフラも民営化し、当初は安全性を損なうなど失敗しましたが、その後は欧州に似たオープンアクセスに見直されました。インフラ部分は政府設立の非営利企業Network Rail社が保有し、安全投資を含む大規模投資を行いながら発展を続けています。大きく変えたらもう動かせないというのではなく、挑戦して調子が悪い所は見直す、というフィードバックが効いています。

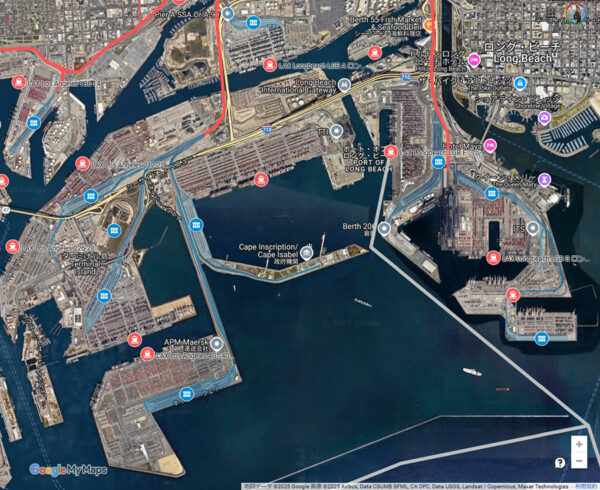

米国は物流全体の生産性を上げて国の競争力を高めるという観点で、鉄道・高速道路・海運・トラック・航空・パイプラインなどすべての物流モードで市場への競争が起きるように政策を見直し、規制を撤廃しました。国際・国内輸送の統合について市場開拓が不得意だった鉄道会社に代わり、連邦交通省や州政府が需要調査や投資要件を整理し、インフラを所有する港湾公社(Port Authority)には連邦予算や州予算が配分されます。この公社がコンテナ港湾やオンドックレールを整備し、インフラサービスを提供するのです。ロサンゼルスの貨物新線アラミダコリドーもこのようにして建設され、運営されています。

こうして、貨物新線、コンテナ港、鉄道ターミナルに連邦政府・自治体・民間が投資し、トラック輸送やコンテナターミナルなどに多くの企業が参入し、業界を跨る巨大なインターモーダル輸送網が形成されました。

しかし、コンテスタビリティ理論は完全ではありません。政府のインフラ政策が不十分だと、地方のローカル線などの民間インフラ切り捨てなどにつながる恐れもあります。アメリカの旅客鉄道の場合は、民間鉄道が旅客サービスから撤退した後、全国ネットワークと都市部のコミューター鉄道は公営企業体が担い、投資が続けられています。

市場を補うための仕組みは他にもあります。日本の通信業界ではユニバーサルサービス維持の仕組みが組み込まれました。トラック・鉄道・内航のモードを跨った公正な競争と共創を保ち、社会への公益を拡大しつつ、社会福祉を充実させるには、実態を見ながらの調整が必要です。まさに使い手次第と言えます。

次回は、日本の状況から何を進めるべきか、提言をします。

※この記事は2024度「第24回 貨物鉄道論文」最優秀賞「陸海一貫インターモーダル輸送の可能性と社会効果」(金沢大学 伊東尋志〔経済学博士課程 元えちぜん鉄道専務〕/合同会社日本鉄道マーケティング 山田和昭共著)の内容と、伊東氏とのディスカッションを元に構成したものです。

Writer: 山田和昭(日本鉄道マーケティング代表、元若桜鉄道社長)

1987年早大理工卒。若桜鉄道の公募社長として経営再建に取り組んだほか、近江鉄道の上下分離の推進、由利高原鉄道、定期航路 津エアポートラインに携わる。現在、日本鉄道マーケティング代表として鉄道の再生支援・講演・執筆、物流改革等を行う。

コメント