「東武アーバンパークライン」はすっかり定着? 今後も続く野田線の“劇的イメチェン” 東武はなぜ注力するのか

野田線(東武アーバンパークライン)は、東武本線(伊勢崎線・日光線など)、東上本線に次ぐ「東武第三の幹線」といえる路線ですが、東京に乗り入れず、新型車両も投入されず……と、いわば地味な存在でした。しかしここ最近、劇的にサービスが向上しています。野田線で何が起こっているのでしょうか。

「アーバンパークライン」の命名以前から変化は始まっていた

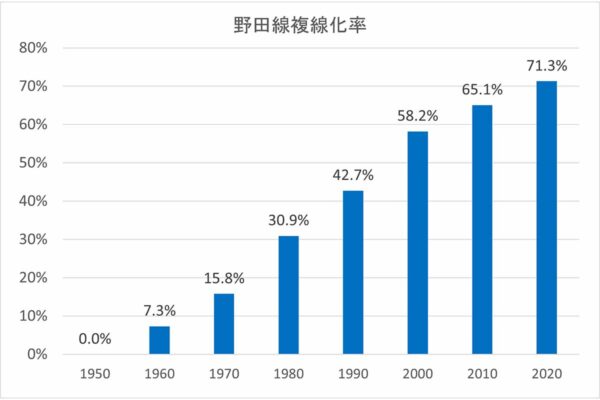

大宮~春日部間は2004(平成16)年、柏~船橋間は2020年に複線化が完了し、単線の春日部~運河間を挟んで急行列車の運行を開始。また、2017(平成29)年に特急「アーバンパークライナー」の設定、新型車両60000系の導入など、ここ10年で野田線のサービスは劇的に変化しました。

これを象徴するのが2014(平成26)年に制定された路線愛称「東武アーバンパークライン」です。私鉄の路線は東横線や京成線など起終点の頭文字を取った路線名や、日光線や小田原線など目的地を冠した路線名が多い中、中間点の地名を取った野田線は異色、言葉を選ばず言えば「地味」な名称でした(前述のように当初の目的地は野田なのですが)。それが突然のカタカナ愛称! 東武の意気込みだけは伝わります。

筆者(枝久保達也:鉄道ライター・都市交通史研究家)は生まれも育ちも現住所も野田線沿線で、地元には老若男女様々な友人がいます。彼らに「アーバンパークライン」をどう思うか聞いてみると、古くから住んでいる人はキラキラネームのようで恥ずかしいと答える一方、若い人は案外すんなりと受け入れているようです。

それもそのはずで、野田線の変化はこの10年に始まったものではありません。例えば1980(昭和55)年と2019(令和元)年の朝ラッシュピーク1時間の輸送人員を比較すると、伊勢崎線(小管→北千住)が4%減、東上線(北池袋→池袋)が地下鉄有楽町線開通の影響で27%減なのに対し、野田線(北大宮→大宮)は12%増加。輸送力で見ると42%も増えています。

背景にあるのが市街地の拡大です。東京都心50km圏の人口は1980年代に約5%増加しましたが、バブル景気の地価高騰で都心10km圏は人口が減少した反面、20~50km圏は8%以上の増加を記録しています。大宮、柏、船橋など都心30km圏の主要駅を結ぶ野田線は人口の受け皿となったのです。

冗談だろ。

アーバンパークライン(笑)とか嘲笑の的でしかないんだけど。