なぜ沖縄だけ「アメリカ式道路交通」に変わった? GHQ占領下の東京・大阪が「戦前のまま」だったワケ 理由は “バス” ってホント!?

太平洋戦争末期に激しい地上戦が行われた沖縄は、1945年から1978年7月末までアメリカと同じ右側通行でした。一方、戦後の日本本土は一時GHQ占領下にありましたが、左側通行のままでした。両地域の違いはどこにあったのでしょうか。

本土復帰に伴い再び左側通行へ

GHQでは沖縄と同様に、占領軍の車両が通行しやすいように日本本土も左側通行から右側通行へと変更することが検討されます。しかし、戦前から使われているバスが多数残る状況で強行すれば道路行政に混乱を及ぼしかねず、また戦争によって疲弊した日本の経済状況では、新規に大量のバスを調達することも、既存のバスの乗降口を車両の右側から左側に改造することもままならないと判断され、早々にこの案は諦められました。

こうして、戦後しばらく日本本土は従来の左側通行、アメリカ占領下の沖縄は右側通行という状況が続きましたが、1972年に沖縄の本土復帰が実現すると、日本も加盟していたジュネーブ条約による「一国一交通制度」を遵守する立場から、日本政府は沖縄の右側通行を本土と同じ左側通行に変更する方針を固めます。

当初、日本政府は本土復帰4年後の1976年に変更作業を実施することを検討しましたが、沖縄国際海洋博覧会の開催が優先されたことから延期され、1975年6月の閣議により、1978年7月30日をもって県内全域で左側通行に変えることが決まりました。

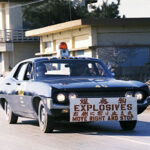

変更作業は左側通行用の標識や信号機などを設置することから始まり、変更実施日から「730運動」と命名したうえで、広報活動などによって沖縄県民への周知徹底が図られました。

そして、1978年7月29日22時から翌30日6時までの間、緊急車両を除く自動車の通行がすべて禁止され、この間に事前に設置されていた標識や信号機のカバーを取り、既存の標識や信号機を隠す作業を突貫で進めることで、わずか一夜にして道路交通が右から左に一斉に切り替えられたのです。なお、左側通行の変更直後こそ交通渋滞や事故が多発したものの、幸いにも死亡事故は発生することなく世紀の一大事業は幕を閉じています。

ちなみに、戦後から沖縄の公共交通を支えてきた左ハンドルのバスですが、730運動への対応として右ハンドル車の新規導入と既存のバスの改造で対応しました。改修されなかった車両は海外へと輸出され、アメリカ占領下で活躍した沖縄のバスは現在では残っていないようです。

Writer: 山崎 龍(乗り物系ライター)

「自動車やクルマを中心にした乗り物系ライター。愛車は1967年型アルファロメオ1300GTジュニア、2010年型フィアット500PINK!、モト・グッツィV11スポーツ、ヤマハ・グランドマジェスティ250、スズキGN125H、ホンダ・スーパーカブ110「天気の子」。著書は「萌えだらけの車選び」「最強! 連合艦隊オールスターズ」「『世界の銃』完全読本」ほか」に

コメント