なぜ沖縄だけ「アメリカ式道路交通」に変わった? GHQ占領下の東京・大阪が「戦前のまま」だったワケ 理由は “バス” ってホント!?

太平洋戦争末期に激しい地上戦が行われた沖縄は、1945年から1978年7月末までアメリカと同じ右側通行でした。一方、戦後の日本本土は一時GHQ占領下にありましたが、左側通行のままでした。両地域の違いはどこにあったのでしょうか。

GHQ占領下でも左側通行を維持 なぜ右側通行にならなかった?

日本の統治から切り離された沖縄では、本土とは異なり、アメリカ式にクルマは右、人は左の右側通行による対面交通に改められました。しかし、日本本土も1945年9月2日から1952年4月28日までの7年間はGHQの占領下に置かれていたにもかかわらず、戦前からの左側通行のまま変更されることもなく、現在に至っています。

ここで疑問となるのが、当時のGHQは絶大な権力を持っていたにもかかわらず、なぜ日本政府に命じて日本本土の道路交通を右側通行に変更しなかったのか、という点です。実は、その秘密は公共交通である路線バスの存在が大きく影響していました。

熾烈な地上戦が繰り広げられた沖縄本島は、戦災によって道路や鉄道が完全に破壊され、車両が消失したことによりバス事業も消滅しています。そうしたことから、アメリカは右側通行への移行が容易と判断したのでしょう。

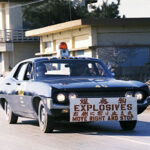

そして、沖縄の交通インフラが消失したことを憂慮した米軍政府は、1947年8月に左ハンドルの軍用トラック20台を改造し、これらを公営バスとして7路線の運行を開始。1950年4月1日には民営化によって沖縄バスが設立され、1951年までにガリオア資金(アメリカ政府による占領地域救済資金)により、日本からバス59台の輸入も行われています。

なお、このとき導入された日本製のバスは、すべて左ハンドルの沖縄仕様車でした。その後、民間のバス事業者の参入が相次ぎますが、これら導入車両すべてが左ハンドル車でした。

一方、日本本土は都市部こそ空襲により甚大な被害を被ったものの、沖縄本島とは違って交通インフラが完全に破壊されたわけではなく、鉄道やバス路線は健在でした。

コメント