奇跡の現存!? 幻の「めっちゃ速い“車掌車”」とは? 製造2両のみ 露と消えた「高速貨物列車」構想の“走る執務室”

二軸の車掌車で100km/h走行を目指して開発された試作車掌車ヨ9000形。しかし実際は期待通りの性能を発揮できず、わずか2両で製造終了となりました。その1両が奇跡的に九州に現存しています。

最高105km/h達成! え、使い道ない…?

ヨ9000形は、他の車掌車と同様に二軸貨車であるものの、100km/hを実現するため走り装置に工夫がなされました。従来の二段リンク式走り装置でなく、新幹線0系が採用していたミンデンドイツ式を改良した「IS式」に似た1枚の板バネで軸箱を支持する方式に変更。軸ばねを軸箱上に1本、その前にダンパを設け、軸箱左右に案内筒を備えた独特な設計で、二軸貨車の100km/h走行への期待を高めました。ブレーキ装置は10000系貨車との連結を考慮して、元空気溜め管引き通しと電磁自動ブレーキ用のジャンパ栓を備えていました。

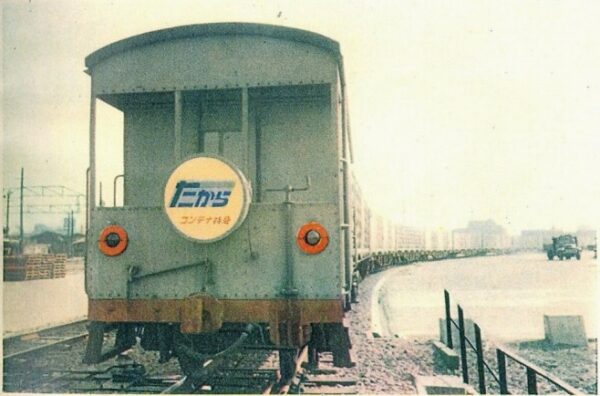

車体の大きさは、同時期に製造されていたヨ6000形と同じ全長7.2m・全幅2.64m。外観では車端に開放式のデッキを備えており、これもヨ6000形に準じていました。しかしヨ9000形では、10000系貨車の緩急車と同様、ヨ8000形に先んじてトイレを設置していました。

しかしいざヨ9000形を試験走行させてみたところ、直線ではおおむね問題がない一方、カーブでは脱線の可能性があるという結果が出てしまいました。そこで改良のうえ再試験を行ったものの、思った以上の性能は得られませんでした。

ところが国鉄の技術陣は二軸貨車高速化の夢を諦めていたわけではなく、1971(昭和46)年に試験を再開。走り装置に一軸ボギー式の試作台車「TR903形」を多度津工場(香川県)で装着して高速走行に臨みました。しかしここでも十分な性能は出せなかったため、再改造を施した台車「TR903A」型に置き換えてテストしたところ、ようやく105km/hでの安定走行を達成したといいます。

これでいよいよヨ9000形も量産か、思われたのですが、時すでに遅し。この頃には10000系貨車が十分に揃っていただけでなく、10000系のような特殊装備や機関車の指定なしで95km/h走行を可能としたコキ50000形コンテナ車が登場するなど、貨物列車を取り巻く環境も変化していました。

ヨ9000形が必要とされるシーンはもはやなく、結局その後は製造されずに終了。高速貨物列車に供されることもなく、青15号の車体に最高速度65km/h制限を示す黄帯を巻いた上で香椎貨車区に配置され、北九州エリアを走る石炭列車の車掌車として使用されました。

コメント