欧州諸国が直面するF-35のジレンマ「中東の戦争国家」サポートはどうなのよ!? 近いうちに日本も他人事じゃなくなるワケ

ガザ侵攻を続けるイスラエルが多用するF-35のメンテナンスを巡って欧米各国がジレンマに陥っています。それは国際共同開発の戦闘だからこそ。しかし、同様のリスクは日英伊が推進中のGCAPもある模様です。

日本にとっても他人事でない「イスラエルのF-35問題」

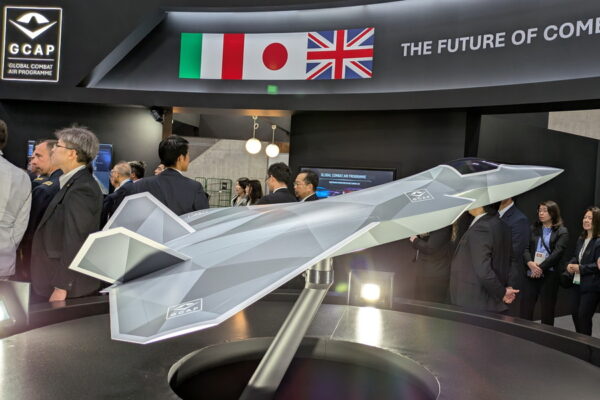

こうした問題は決して遠い国の出来事ではありません。日本もまた、次期戦闘機計画「GCAP(Global Combat Air Programme)」を通じて、日英伊3か国による国際共同開発の一翼を担っているからです。GCAPはアジア・欧州を結ぶ新たな防衛産業協力の象徴とされていますが、仮に完成機が第三国へ輸出され、その国が非人道的な軍事行動を取った場合、日本もまた「部品供給国」として責任を問われる可能性があります。

現にサウジアラビアはGCAPへの関心を示していますが、同国は長年イエメン内戦で無差別空爆や人道危機を引き起こしたとして国際的に批判されてきました。もしGCAPが将来サウジアラビアに輸出され、同様の作戦に投入された場合、その機体の開発に関与した日本も国内外において非難の矢面に立たされることになるでしょう。

F-35をめぐるイスラエルの事例は、国際共同開発という構造が持つ「倫理的リスク」を如実に示しています。共同開発体制では、供給網に組み込まれた各国が否応なく責任を負うことになります。たとえ当事国が直接の戦闘に関わっていなくとも、部品や技術の提供を通じて間接的に紛争に寄与してしまいます。

こうしたことを鑑みると、イスラエルとガザの悲劇が突きつけるのは、中東の地域問題にとどまらないと言えます。それは国際化した防衛産業における普遍的な課題であり、日本を含む各国が避けて通れぬ現実です。国際共同開発の利点はコスト削減や技術共有にありますが、その陰で「どの国の兵器が誰を殺すのか」という問いに対し、参加国すべてが応答を迫られるのです。

今後、GCAPが本格的に進展すれば、必然的に「倫理的輸出管理」と「国際政治的責任」の問題が浮上するでしょう。イスラエルのF-35をめぐる供給停止の議論は、その未来を先取りする警鐘にほかならないかもしれません。兵器共同開発の時代にあって、私たちは単に技術や性能を語るだけでなく、その兵器が使われる現実にどのように向き合うのか、そこを問わねばならないと言えるでしょう。

Writer: 関 賢太郎(航空軍事評論家)

1981年生まれ。航空軍事記者、写真家。航空専門誌などにて活躍中であると同時に世界の航空事情を取材し、自身のウェブサイト「MASDF」(http://www.masdf.com/)でその成果を発表している。著書に『JASDF F-2』など10冊以上。

コメント