小田急よりも古い!? 戦前の「ロマンスカー」現存唯一の車両を見てきた そもそも“ロマンス”の意味はご存じ?

「ロマンスカー」といえば小田急電鉄の特急電車が有名ですが、同じ呼び方をされた列車は戦前から私鉄各社が走らせていました。そのなかで唯一現存しているのが、神戸市電700形「ロマンスカー」です。どんな電車でしょうか。

路面電車ならではの競争相手とは

「ロマンスカー」は評判となり、各地に広がります。1929(昭和4)年には南海鉄道(現在の南海電鉄)が、難波駅ビルの完成予想図に電9形(後のモハ2001形)を起用して「ローマンスカーの勇姿」と題した写真を掲載していますし、翌年には、参宮急行電鉄(後に近畿日本鉄道)が大阪から伊勢神宮への参詣ルートを示した広告で、自社の「ロマンスカー」をアピールしています。

ちなみに鉄道省大阪鉄道局は、1935(昭和10)年に編纂した『鉄道用語辞典』で「1919年に製造した(転換式クロスシートの)新型2等車をローマンスカーと呼ぶ」としていました。ただし、私鉄の事例は無視されています。

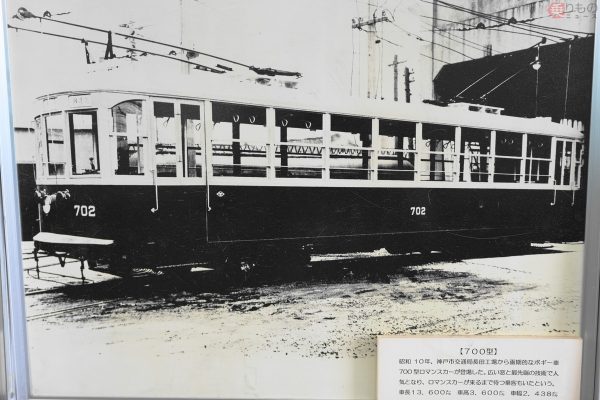

こうした時代背景の中で1935年に登場したのが、初の“路面電車ロマンスカー”であり、戦前生まれの「ロマンスカー」としては唯一、保存車両が残る神戸市交通局700形です。その登場は、小田急電鉄の初代「ロマンスカー」である1910形(座席はボックスシート)が登場する14年も前のことでした。

当時の神戸市電は、市内に乗り入れる鉄道省や阪神、阪急の電車に加え、バスとの競争にさらされていました。それでも1934(昭和9)年と1936(昭和11)年にスピードアップを図るなど、サービス向上に務めていたのです。

そうした中、700形はサービス向上の目玉として登場しました。市電の車両は直線的な形状で、外板も鋲打ちされた無骨な“鉄の箱”でしたが、700形は鋲打ちを廃止した、柔らかな曲線の車体で化粧屋根を備え、それまでの倍となる幅1.1m、高さ1.15mの大きな側窓を備えました。塗装もそれまでのグリーン1色から、グリーンとベージュのツートンとなり、お洒落でした。

700形は、出入口付近に1人掛けの転換式クロスシートを3脚、中央部に2人掛けの転換式クロスシートを6脚備え、座席は緑色のビロードで覆われていました。照明はすずらん灯を模したガラス製の乳白色グローブ、床はリノリウム張り、側扉は自動ドアと、当時の鉄道省二等車に匹敵、もしくは上回る装備でした。

コメント