未使用の特攻機!? 国内で唯一残る幻の軍用機「剣」を実見 使われなくてよかったかも…な突貫設計

旧日本軍は太平洋戦争末期の戦局悪化にともない、多くの飛行機を特攻機として出撃させました。そうした中、突貫設計で生み出されたものの、戦争には使われなかった機体が今も国内の倉庫に眠っています。

茨城にある知る人ぞ知る国産機

先日、茨城県つくば市にある国立科学博物館 筑波研究施設の理工第一資料棟に保存される、古い飛行機を見学しました。そこは国立科学博物館の収蔵庫となっており、上野の施設で展示されていない収蔵物を保管する場所です。普段は非公開で一般には開放していませんが、日本戦跡協会のご尽力により筆者(吉川和篤:軍事ライター/イラストレーター)らは調査研究の目的で特別に許可をもらい、見学してきました。

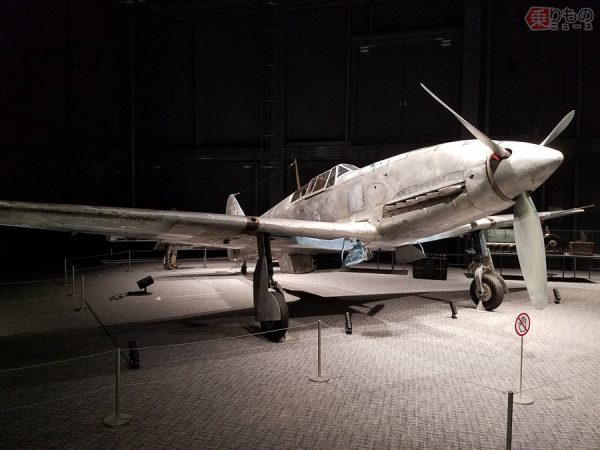

そこで眼にしたものは、エンジンを外されて主翼と胴体、主脚や尾翼に分解された飛行機でした。これは旧日本陸軍が太平洋戦争末期に開発した軍用機で、キ115と呼ばれる機体です。なお、当時フィリピン防衛軍司令官であった山下奉文大将による「我に剣を与えよ」の演説から「剣」(つるぎ)という愛称も付けられており、こちらの名前で知っている方もいるのではないでしょうか。

現物を間近に見ると、かなり痛みが激しく、かつ戦後の補修やパーツの置き換えが行われた形跡も確認できました。この戦後の補修作業で張られた素材から、「物資の無い末期にブリキ板で作られた飛行機」という噂もありますが、鋼材に亜鉛メッキ処理した胴体外板以外はそうでなく、ジュラルミン製の胴体骨格とカウリング、木製の骨組みに羽布張りした主翼や尾翼の動翼などといった、ブリキ板ではないオリジナル素材を改めて確認することができました。

しかし、生産工程を簡略化するために極力円形の断面構造にした胴体や、上反角のないフラットな主翼、前方にしか設けられていない風防(キャノピー)、安定性や操縦性が悪そうな小さすぎる尾翼、貧弱なブレーキ機構でなおかつ離陸後には分離・投下される方式の簡素なパイプ構造の主脚など、お世辞にも高性能な飛行特性を目指した設計や高い水準の工作技術で作られた機体には見えませんでした。

それにしても、なぜこうした飛行機がわざわざ戦争末期の日本で造られたのでしょうか。

コメント