日本戦車って軽くて弱い!? とらわれ続けた「15tの呪縛」とは アメリカ・ドイツはどうしていたか

重量物である戦車を船舶輸送するのは、今も昔も大変なことです。第二次世界大戦当時は、陸揚げ時の制約から各国15tに収める“呪縛”がありましたが、国力と技術力で打開したのがアメリカでした。一方、日本はどうだったのでしょうか。

登場が遅すぎた機動艇

大陸国だったドイツ軍は渡洋外征軍ではなかったので、デリックの能力など最初から考慮されていませんでした。

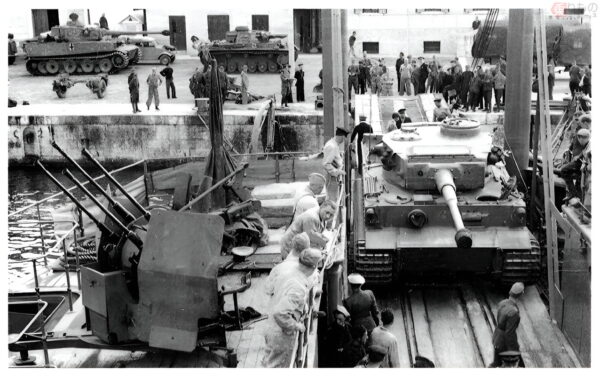

北アフリカに第501重戦車大隊の「タイガーI」を運んだ際は、まずドイツ本国からイタリアのナポリへは鉄道が使われ、Ro/Ro方式のフェリーには直接自走して乗り込み、チュニジアに到着すると、これまた自走で下船しました。このようにデリックは使っていません。穏やかな地中海で比較的短距離だからできた方法です。

もし、ドイツがイギリス本土上陸作戦(ゼーレーヴェ作戦)を実行していれば、日本と同じような呪縛にとらわれたかもしれませんが、ドイツ軍戦車は広大な太平洋を戦域とする日本軍戦車とは根本的に行動環境が異なります。

ただし、日本にもこの呪縛を逃れる方法がないわけではありませんでした。第二次世界大戦中に、船首部分が開いて渡し板で直接陸揚げすることができる「機動艇」(SS艇)というものを開発しています。しかし建造開始が1942(昭和17)年と遅く、30隻の建造計画のうち終戦までに完成したのは20隻と、まったく不足していました。

戦車を載せられる大発という上陸用舟艇もありましたが、外洋航海は無理です。陸軍も重くて強い戦車の必要性は認識していたので、機動艇が大量に建造できていれば、日本戦車にイノベーションが起きていたかもしれません。

日本が呪縛から解き放たれて重い戦車を造れるようになったのは、敗色濃厚となり船舶輸送の必要がなくなった大戦末期、本土決戦に備えるようになってからだったのは皮肉です。

敗戦から80年、日本戦車が“輸送の呪縛”に再び挑戦しようとしています。「防衛技術博物館を創る会」が2022年12月にイギリスから里帰りさせた九五式軽戦車は自走できて軽く、標準貨物40フィートコンテナにギリギリ収まる大きさでした。しかし今回の九七式中戦車改はサイズオーバーです。運ぶには軽くて小さいに越したことはないということを実感させられています。

貴重な九七式改を里帰りさせ、技術遺産として日本でレストアすることは、“日本戦車の呪縛”とはなんだったのかを検証するにも必要なことだと、筆者(月刊PANZER編集部)は考えています。

※誤字を修正しました(2月12日17時50分)

Writer: 月刊PANZER編集部

1975(昭和50)年に創刊した、50年以上の実績を誇る老舗軍事雑誌(http://www.argo-ec.com/)。戦車雑誌として各種戦闘車両の写真・情報ストックを所有し様々な報道機関への提供も行っている。また陸にこだわらず陸海空のあらゆるミリタリー系の資料提供、監修も行っており、玩具やTVアニメ、ゲームなど幅広い分野で実績あり。

Lo/Loでは文脈の意味おかしくなりませんか?