自衛隊の次期戦闘機でいちやく注目!? 80年前の元祖「烈風」とは? “紆余曲折の経緯” GCAPの行く末を暗示か

日本がイギリスやイタリアと開発中の次期戦闘機に、防衛省が「烈風」という愛称を検討しているとの報道が流れました。ただ、この名前はかつて太平洋戦争中に造られた戦闘機に付けられています。では、先代「烈風」とはどんな機体だったのでしょうか。

制式化直後に2つの大地震が直撃

当初、考えられたのは中島飛行機(現在のSUBARU)が製造する「誉(ほまれ)」エンジンでした。ただ、このエンジンは極めて難があり、最初に完成した試作機「試製烈風」(A7M1)は誉22型を搭載して1944(昭和19)年5月に初飛行したものの、エンジンのせいで予定された性能をクリアーできなかったのです。

結果、海軍は不採用としますが、三菱では「航空機の心臓」ともいうべきエンジン、すなわち「誉22型」に問題があると判断し、自社製「ハ43」エンジンを搭載した別の試作機(A7M2)を造り、5か月後の同年10月に初飛行させました。

エンジン変更の結果は上々で、A7M2は優れた性能を発揮。これを受けて1945(昭和20)年6月、海軍は後者を「烈風11型」として制式化しました。

こうして、ようやく制式化された「烈風」でしたが、当時すでに日本は度重なる空襲によって各地が焦土と化しており、もはや「敗戦」が確定しているような状況でした。

しかも、東南海地震に三河地震というふたつの大地震が起き、エンジンや機体の工場が壊滅的打撃を受けた影響で生産能力が著しく低下。結果、「試製烈風」が7機と量産機の「烈風11型」1機がようやく完成したところで、ついに日本は降伏のやむなきに至ったのです。

「烈風」は、時に「遅すぎた日本戦闘機のホープ」のように語られることもあります。しかし性能的には同時期の欧米機種と同等かやや劣るもので、もし戦力化できたとしても、当時の訓練不足の新人パイロットの腕では、本機の性能をフルに発揮した空戦は難しかったのではないかと思われます。

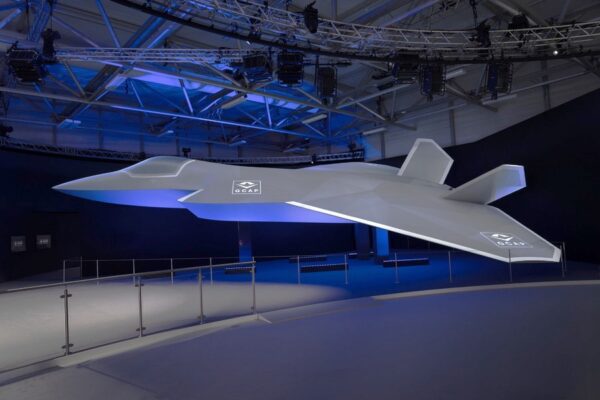

翻って2025年現在、冒頭に記したように、日英伊の3か国が共同開発中の次期戦闘機に、「烈風」と名付けようとしているとか。だとするなら、筆者(白石 光:戦史研究家)としては本機が先代の轍を踏んでしまい、エンジンはじめなんらかの問題が生じて開発がつまずくような不運なことなどは起こらず順風満帆に開発が進むよう、心から祈念しております。

Writer: 白石 光(戦史研究家)

東京・御茶ノ水生まれ。陸・海・空すべての兵器や戦史を研究しており『PANZER』、『世界の艦船』、『ミリタリークラシックス』、『歴史群像』など軍事雑誌各誌の定期連載を持つほか著書多数。また各種軍事関連映画の公式プログラムへの執筆も数多く手掛ける。『第二次世界大戦映画DVDコレクション』総監修者。かつて観賞魚雑誌編集長や観賞魚専門学院校長も務め、その方面の著書も多数。

自衛隊において戦闘機の愛称は定着しなかったので廃止されたと聞きました。

F3に愛称、しかも烈風とは、実戦配備出来なかった旧烈風、アメリカの横ヤリで好きに作れなかったF2の想いを載せて、「今度こそ!」の想いではないでしょうか。